作者:榕光

洪士亮,别号宏山公,南安英都翁山洪氏东四房第十三世。生于清顺治乙亥年(1659)、卒于清乾隆壬戌年(1743),享年84岁。他的儿子洪科捷、洪世佺、孙子洪世泽共3人登进士,儿子奕钟、奕瑞、孙子世润、世侃、世渊、式金、世建、世议、世博、世蓉共10人中举人,都在清乾隆年间,是当时泉州府遐迩闻名的显赫家族。洪士亮先以子洪科捷中举人授浦城县学教谕而被诰封为“修职郎”(正八品官衔),之后又以孙洪世泽中了博学鸿词科进士授翰林院庶吉士而被晋封为“文林郎”(正七品)。

封赠是封建时代皇帝对子孙显贵的长者给予封典,到清代已形成一套完善的制度,体现皇帝对臣下的一种恩赐。受封时人还健在,叫“诰封”,受封时如果人死了,就不叫“封”,而叫“诰赠”。受封的人按爵位享受俸银和禄米。洪士亮生前曾经两次受朝廷诰封,到他的孙子洪世泽中进士入翰林院任职,晋封为“文林郎”,是个正七品的官衔。人们把这种因儿子显贵而受到诰封的长者,尊称为“封翁”,又称“封君”。

洪士亮一门有儿子、孙子13人登进士或中举人,这是非常罕见的奇迹。这是和洪士亮艰苦创业、保持俭朴作风以及良好的家教、家风分不开的。

据《武荣翁山洪氏族谱》记载,洪士亮“幼读书,识度开朗,读古文纲鉴,通大义”。他年青时正是清朝初定鼎,郑成功反清复明的义军集结海上,经常来内地索取军饷,造成人民群众生产生活不能安定,经济困难,洪士亮只好辍学务农维持生计。20岁时就选定到宏邱(现在称“恒区”)开发。当时宏邱是个灌木丛生的荒芜之地,被称为“废地”,而洪士亮说,“兴废何常?在人而已!”。将数间旧居让给兄长,而自己在宏邱建宅,每年建一、两间,好几年才建成。经过历年勤俭发展,家声渐起。他又刻苦积累资财,自立家塾,聘请有名的教师来任教,不但教自己的儿子,连伯父的儿子都同样受教育。就是因为洪士亮重教兴学,子孙勤学成风,先后通过科举成名,才有了一门子孙13人登科第的显贵,而这些都是通过洪士亮克勤克俭刻苦兴学才实现的。

洪士亮生前二次受朝廷荣封,享受七品官衔的待遇,还被推举为“乡饮大宾”受皇帝钦赐,多次出席南安县堂的乡饮宾宴会。虽然地位、名声如此荣耀,但洪士亮依然衣着朴素,和以前一样,外出乡里竟无人知道他就是“封君”。他自己生活极度节俭,对父母却非常孝顺,在宏邱建屋成功以后就奉迎双亲前来家中,奉养终身。

他认为,居屋不要壮观华丽,能够居住就好。他说:

“分一宅之华焕,足以营二宅为后嗣基业。何美为?!”

这句话的意思是,把建一幢豪宅的资财,分成建成二幢普通的房子,可以留给后代子孙们作基业。这不是很好么?

洪士亮节俭、朴素的人生观,形成了良好的家风,直接影响到他的儿子、孙子几代人。

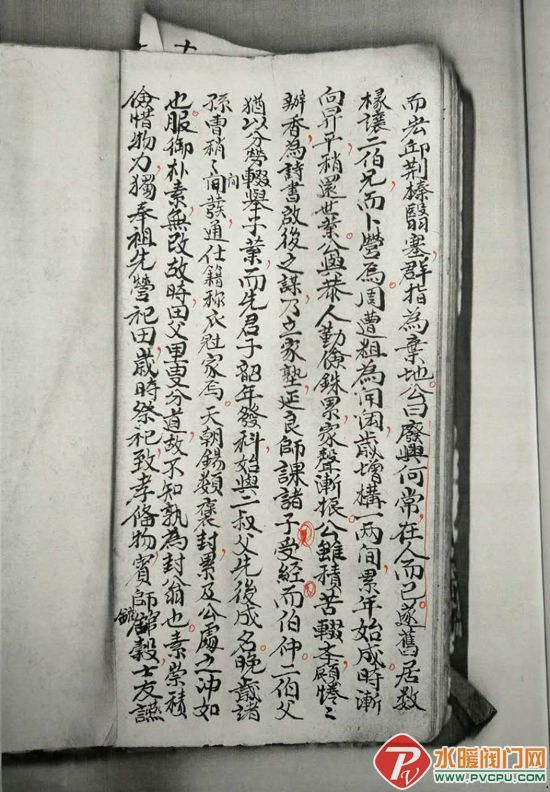

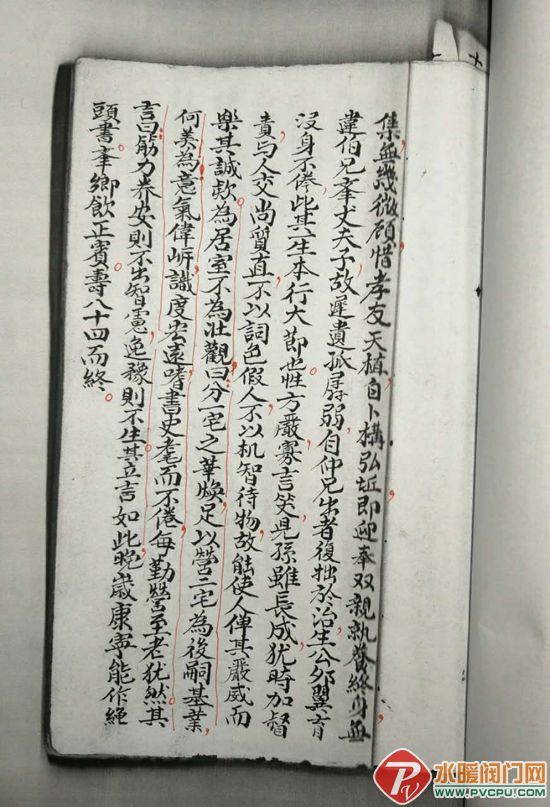

(以上是霞溪村下坪洪维咹家藏手抄翁山洪氏族谱之宏山公行状录复印件)