作者:榕光

5月31日,我在南安市翔云镇翔山村福居组卓祥春家中,发现一份清代贡生卓廷赞为儿子分家析产立的“阄书”,该文书最后部分言词恳切,谆谆教诲子孙“共为圣世之良民,勿作匪人之败类”,读之令人动容,堪称是一篇优秀的家训。

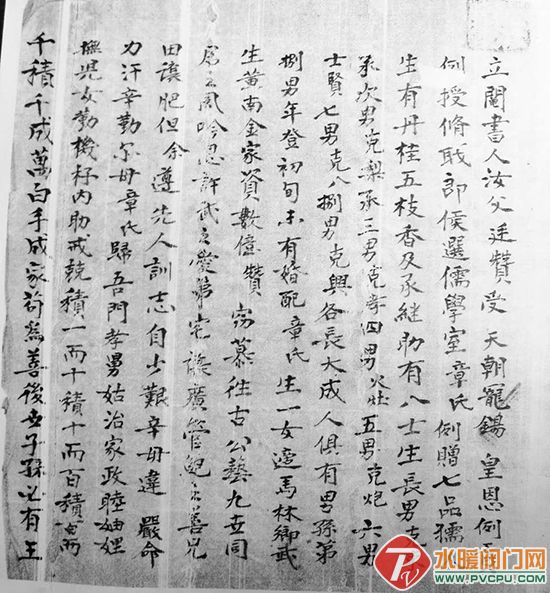

父辈为处分自己创建的产业分析给儿子们所立下的文书叫“分书”,就是分析的意思。但有些产业特别是田产,有远近优劣之差,为了显示公平,往往按儿子的人数搭配成几份,然后“抓阄”来分配,按“抓阄”的结果立下的“分书”,就叫“阄书”。阄书有当事人签字,还有堂亲族长等见证人签字。古代没有“公证处”之类的机构,这种“阄书”官府承认,是具有法律效力的。

(卓祥春向宗亲展示阄书的复印件)

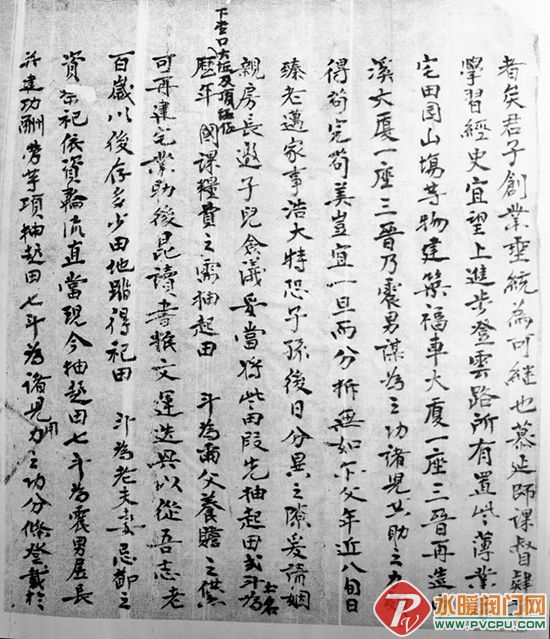

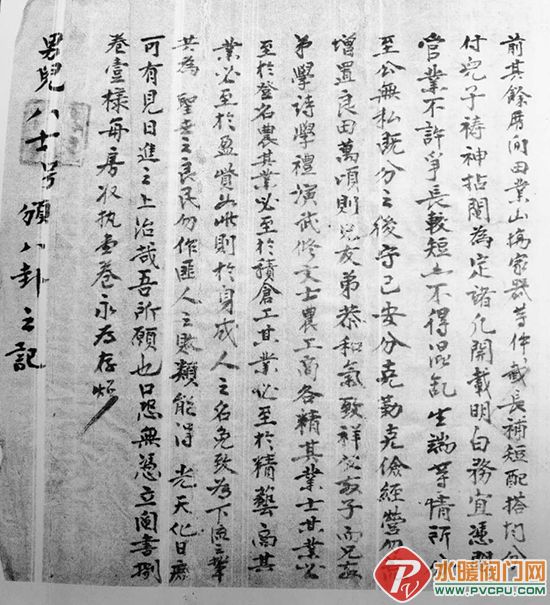

在卓祥春家中发现的这份“阄书”,是清代同治年间贡生卓廷赞立下的。该“阄书”主文部分有3页(还有田产清单及当事人签字等数页),纸质为清代福建土纸(类似于宣纸),毛笔书写,保存完好,至今字迹都非常清晰。通读全篇,可知卓廷赞年近八十,为免身后儿子们争产纠纷,乃邀请姻亲及房长共同商议,将田产抽出一部分出租作为每年“国课粮费”(即向政府交纳钱粮,现代称为农业税)之需,一部分出租作为卓廷赞本人养老以及之后助学培养后昆费用。其余则按8个儿子搭配分成8份,祷神明抽阄分配。阄书详载了2处房产(2处大厦,三进,就是俗称“三落大厝”)及田产地名、面积(斗是古代闽南农民对土地的计量单位,一斗相当于0.08市亩,10斗相当于0.80市亩)。并历述创业过程。其中,“余遵先人训志,自少艰辛毋违严命,力汗辛勤。尔母章氏归吾门,孝舅姑,治家政,睦妯娌,抚儿女,勤机杼。内助戒兢,积一而十,积十而百,积百而千,积千而万,白手成家,苟为善后世子孙必有者矣!”卓廷赞之所以详述他和妻子章氏白手成家的艰难历程,也就是要使儿孙知道先辈创业不易,要他们珍惜祖业。因此,他在阄书的最后部分告诫儿孙:

“务宜凭阄管业,不许争长较短,亦不得混乱生端等情。所分至公无私,既分之后,守己安分,克勤克俭,经营勿荒,增置良田万顷,则兄友弟恭,和气致祥。父教子而兄教弟,学诗学礼,演武修文,士农工农,各精其业。士其业必至于登名;农其业必至于积仓;工其业必至于精艺;商其业必至于盈赀。如此则于身成人之名,免致为下流之辈,共为圣世之良民,勿作匪人之败类。能得光天化日庶可有见日进之上治哉,吾所愿也!”

翻译白话文,这段话的意思是:

必须各自按阉书分配的份额去管理业产,不许争究长短,也不许乱生事端。这次分配是公道的,并无私情。既然分割了,就要安分守已,克勤克俭地经营,不许荒废,争取发展家业,增置良田。兄长要友爱弟弟,弟弟要尊敬兄长,和和气气就会给家庭带来吉祥。父亲教育儿子,兄长教育弟弟,学习诗礼文化,练武修文。不管从事什么职业,都要精益求精。当官就要有名声(当个好官),做农民就要有丰收,务工就要练就好手艺,搞商业就要有挣钱。这样你就不会成为下流之辈(没出息的人)。大家都会成为圣世(盛世)的好百姓,不会成为匪徒一样的败类。能够与日俱进,这就是我的愿望啊!

这段话言词恳切,倾注了作为创业者的父辈殷切期望儿孙克勤克俭不忘根本,安分守纪认真做人,走正路务正业,精艺敬业力争优秀,堪称家训典范。时至今日,仍然有着十分重要的现实意义,值得推广、学习。

卓祥春是卓廷赞的第五代孙。他说,“这份阄书是我的太太公教我们立世做人的家训宝典,我一直认真收藏,时常拿出来看看学习,作为教训子侄们的金玉良言”。

卓祥春还向我展示了一方清代卓廷赞选中贡生时立的“选魁”牌匾,该牌匾一直挂在祖厝厅堂,现因祖厝重修,暂时由他收藏。这方匾额是福建省提督学政(省级管教育的官)章鋆为卓廷赞在清同治甲子年(1864年)被南安县学选为贡生所立的。“选魁”是清朝对岁科选中的贡生的称呼。“贡生”是在科举时代挑选府、州、县的秀才中成绩优异者升入京师国子监读书,意为以人才贡献给皇帝。从牌匾的文字看,卓廷赞是从南安县学选中的,清代岁贡每年县学只有1个名额,可见卓廷赞是相当优秀的。当了贡生,理论上说也可以当官了。“阄书”中卓廷赞表述自己的身份是“例授修职郎”,他的妻子已经死了,“例赠七品孺人”。清代的修职郎是正八品文官,是个虚衔,无实权,相当于现在的“享受正科级待遇”,是有薪俸可领的。

【英都乡讯特别提示:本文是民俗专家榕光老师的民俗文化田野调查成果原创作品,如蒙转载或引用务必注明出处】

(卓廷赞选中贡生时立的“选魁”牌匾)