在农业进入高度现代化(智能化)的今天,许许多多大大小小的古代农业机具被逐渐淘汰。其中最突出者是古代农业的提水灌溉机具,目前已经完全淘汰了。

但这些消逝的农具,还常常在老一辈农民的回忆讲话中提及,青少年则完全不知所云,但表现了极大的兴趣。本文拟从现在已经完全绝迹的农村传统的农具水车这件“老古董”进行讲述。

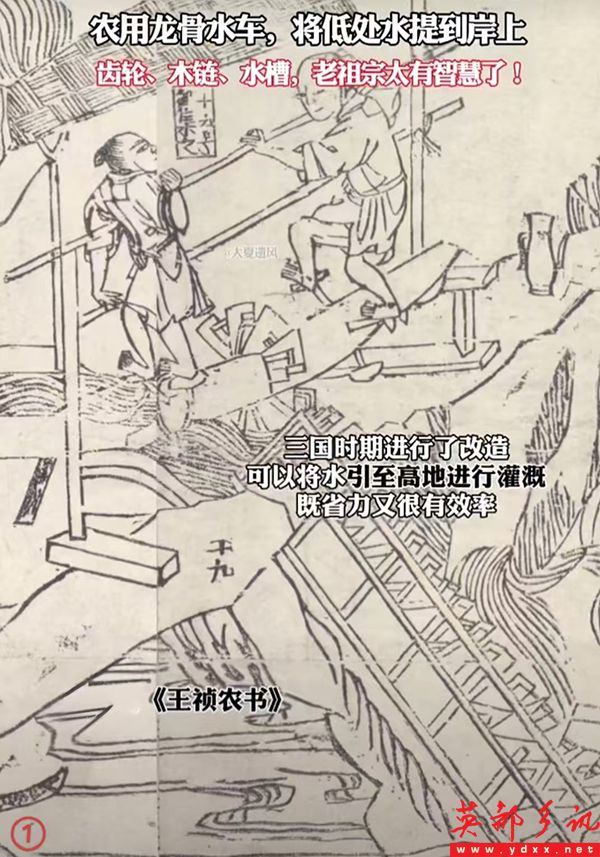

水车,全称是“龙骨水车”,在闽南农村则简称为水车,这是一种古老的木制提水机械。根据《后汉书》记载,这种机械是在公元186年东汉灵帝时宦官毕岚发明的,目的是提取河水洒路,以利皇帝出行。到了三国时期,又有魏国的发明家马钧加以改进,并将其运用于农业灌溉。马钧改进后的龙骨水车可以脚踏,也可以手摇,是当时最先进的灌溉工具。由此可知,龙骨水车是我国最早的农业灌溉机具,迄今已有2000年的历史了,闪烁着中华古代农业文明的智慧光辉。

【元朝王祯著《王祯农书》的龙骨水车图】

笔者生在古代南安西部农业重镇英都的董山村(今属民山行政村及英东村的一部分),农田肥沃,一年三熟,但美中不足是水利资源很差,大部分农田无法实行自流灌溉,种植水稻必须借助提水工具,其中水车是效率最高的一种机械了。笔者十四岁就练习过“伡水”(人力踩动水车提水灌溉农田,这种劳作叫“伡水”,是一种带有技术性的体力活),长大后参加工作也一直在故乡,有机会认识专事制作水车的木匠吴芳乃,他是制作水车的“权威师傅”,人称“乃师”,在南安西部享有盛誉。我曾经饶有兴致地听他讲述制作水车的许多“过角”(工艺技术要领),那些深奥的木作行业术语我听不懂,倒是他说的一部水车由几部分组成,选择材料也因其部件功能的不同而有严格规定,选材十分讲究,这些都使我深深地敬佩古代劳动人民的发明智慧,在脑海中一直印象深刻,无法忘记。

水车主要由“虎头” “镇椅” “车桶”3大部件组成。投入使用时必须由有经验的老农先在提水处筑一“车位”,然后将水车安装在车位上调试,才能投入运行。水车的各个部件功能明确,缺一不可,有的部件还有小零件。在古代,这是一部很精细的木制机械了,所以汉字“机器”的“机”字是木字旁的。

“镇椅”是水车的附件,由2件构成,水车实地安装使用时分别置于“车位”的左右两端,用以支撑“虎头”,承载人体的重量。

“虎头”是水车的机械传动的主要部件,人力在“虎头”上踩动,使其不停运转,带动水车的叶片不停地汲水上升。

“车桶”是水车的主要部分,车桶的一端依靠水车叶片与“虎头”连接,另一端则置入水中,靠水车的叶片不停转动而汲水上岸,达到提水功能。因此,车桶的长度决定了这部水车的汲水扬程。车桶越长,汲水扬程就越高,因而采用车桶的长度来表示这部水车的规格。如“丈二” “丈四” “丈六”。至于“丈八”“二丈”的高扬程水车,因提水扬程高,劳动强度大,且汲水效果较差,这种规格的水车需要订制。这里的“丈”是旧制鲁班尺的长度。车桶是有零部件的,有“车叶” “狗骨” “鸭母仔”。车叶如瓦筒状,车叶与车叶之间由“狗骨”连接,组成长长的链条。“鸭母仔”装在水车的汲水端。实际上是一个木质的齿轮,用以使水车叶片链条转动。因其工作时处于水中,不断发出“扑扑扑”的拍打水花声音,如鸭子在水中展翅戏水发出的声音,故名。

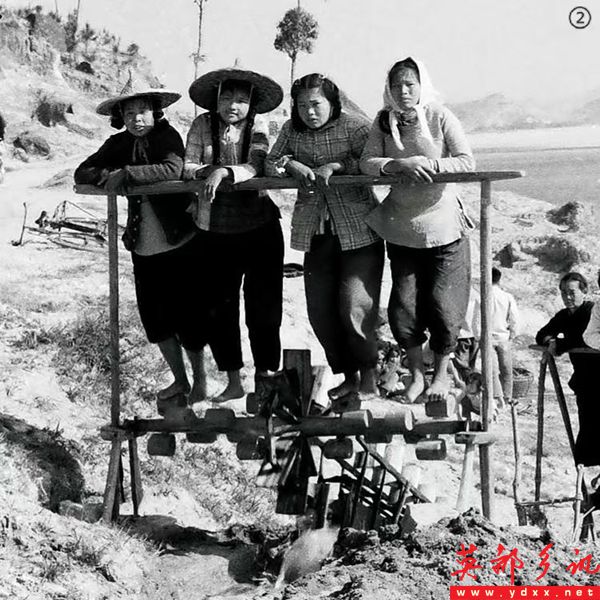

【2人踩的水车汲水扬程低,4人踩的水车汲水扬程较高。李良抛摄影,李妙莲提供。】

吴乃芳说,一部水车采用的木材材质是多种的。“虎头”是转动部件,须选用坚硬的枣木耐磨损。车桶的墙越薄越好,宜选用水杉,这种木材不会变型。“虎头”上供人踩动的部件叫“广仔粒”,选用乌柏木是取其光滑,不损脚。还有“狗骨”则选用相思木,因为相思木质地坚韧,用它来做“狗骨”是取其韧性好,使水车在运行中不易“断链”。这些都是古代工匠从反复实践中得出的宝贵经验总结出来的。

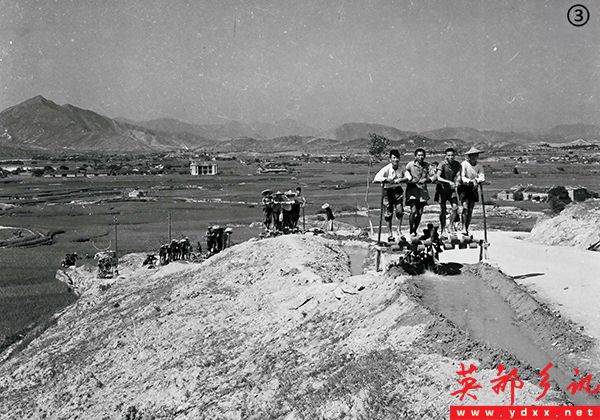

笔者在1955年经历过一场罕见的大旱灾,当时农民称为“亢旱”,即严重的旱灾。那时候农村还没有动力提水机械,人民政府组织农民联合起来,用集体力量车水抗旱。动员有水车的农户无偿出借水车,民山、英东两村共出动20部水车,接力提水15级,硬是从“溪仔桥”下将溪水提升到“董山垟”及其周边的大片水稻田。起水部分从1到5级全部用2部水车,至第6级以上才改用单车接力。每部水车必须配置8人分作2班轮流劳作,24小时人停车不停,梯级水渠总长度近4公里,参战人数超过500人,男劳动力不足,青年妇女也踊跃临时学习车水,白天参战。许多农民夜间就在水车旁边席地而卧,每班时间为“一炷香”,大约半个小时。多少人朦胧中上阵伡水,从水车上摔了下来,受伤了继续战斗。这是中华人民共和国成立以后发生在英都的一场“人定胜天”的波澜壮阔的旱斗争。实际参加过这场被农民号称为“十五盘头”伡水的老农现在仍健在者已经很少了,他们讲述的当时那浩大的劳动场面,都没有文章或照片传下来,十分可惜。但却在我的脑海中留下了极其深刻的记忆。

也就是在这场抗旱斗争中,由于有中国共产党和人民政府的坚强领导,一批区、乡农村基层干部亲临第一线,与农民同甘共苦,发挥在灾难面前顽强斗争的坚强定力,从而树立了人民政府在农民心中的威信,尝到了人多力量大的优越性。政府也因势利导,在伡水现场利用间隙时间宣传合作化的好处,组织农民从互助组提升组成初级形式的农业生产合作社(简称“初级社”),演绎了“水车脚诞生了农业社”的佳话。随着老者陆续逝去,现在知者已寥寥无几了。所幸我还一息尚存,特记下来。

【1961年梅山公社车水抗旱的照片。图片可见多部水车接力提水,水往高处流。王天柱摄影,李妙莲提供。】

最早把水车写上文艺作品的当数宋代大文豪苏东坡,他写过一首名为《无锡道中赋水车》的七言诗,形象地描绘了农民用水车灌溉农田的劳动情景:“翻翻联联衔尾鸦,荦荦确确蜕骨蛇。分畴翠浪走云阵,刺水绿针抽稻芽。洞庭五月欲飞沙,鼍鸣窟中如打衙。天公不念老农泣,唤取阿番推雷车。”诗中形象地描绘了水车工作时、静止时的状态和农民车水灌田的劳动情景,还表达了旱灾给农民带来的痛苦,可见车水是一种高强度的农业劳动。

生长于民国时期的家母洪德成先生,曾经用楹联这一艺术形式创作了一付对联。其文曰:

挹注任能胜倾刻里波盈畎亩洵是作霖大器,

迥环流不竭霎时间水满田畴堪称济旱良材。

我母亲毕业于泉州培英女校,受过古文教育,她创作的这副“水车联”,被公认是唯一的“水车联”,有幸保存了下来。

影视作品最早见到水车场景的当数上世纪50年代的黑白电影《柳堡的故事》,这部旨在表现军民关系的故事片,伡水只是其中一个镜头,属于低扬程提水,影片中两人踩动水车,轻松浪漫,颇具诗意。

位于南安市英都恒阪阀门基地的“中国水龙头博物馆”,展馆中有一部“丈二”规格的旧水车实物,是低扬程水车,单人能够踩动,置于馆中的水池中,供参观者体验。笔者曾多次在博物馆现场演示伡水劳作,这种上世纪50年代、60年代英都董山农民个个能参与的普通劳动,现在竟被当作是一种“绝技”了,居然博得阵阵掌声。

我在微信中曾看到某地农村为搞活旅游,复制了一部水车在田间让游客观赏、体验,我觉得这是一个很有趣的项目。

笔者曾在南安码头镇采风,亲眼看到码头镇现在还保存有农业合作化年代的水车一部,相当完好,非常珍贵。还有,位于南安市官桥镇的稻米加工企业金穗米业有限公司,该公司有一个稻米文化馆,馆中陈列了许多种植水稻的古代农具,其中竟然有一部“二丈”长的高扬程水车,基本完好,是非常难得的古董。望着那么长的水车桶,我们不由发出赞叹,4位农民要靠人力踩动水车把低处的水往那么高的田地提升,得付出多么艰辛的劳动啊!

【罕见的“二丈”水车。官桥金穗米业公司博物馆珍藏。廖榕光摄。】

2024.11.13.

(特别声明:本文是榕光老师的原创作品,如蒙转载或引用务必注明出处)