作者:榕光

宋代,曾经是佛教在英都的鼎盛时期,以致留有“七岩八院”之说。“八院”所指众说纷纭,唯石泉院、西峰延寿院、中峰院有旧址,近年来先后复兴重建。“七岩”则因有那首脍炙人口的七言诗且有史书佐证而留有准确的名称。事实上,经调查,宋代英都的佛教禅院超过8处,而僧人住山修行的“岩”也不止7处。近年来大家熟悉的且香火也不错的位于大新村的“九座岩”不在“七岩”之内,就是明证。

近三、四年来,一座被称为“龙口岩”的古代岩址引起许多人重视,成为关于议论英都七岩八院的新话题。

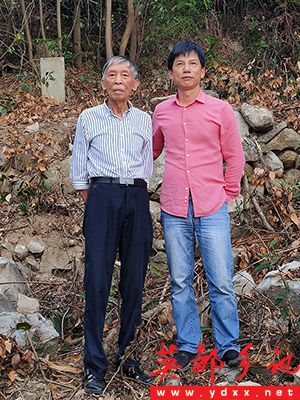

提出这一话题的先为善者,是在厦门办厂创业的霞溪村青年洪祝成。二、三年前,他就告诉我,英山三峰的中尖山南麓,有一座废圮的“龙口岩”,他说少年时候曾随父亲洪本训在这里砍柴,看到遗址。洪本训说,古代有一座“龙口岩”在这里。

2020年9月3日下午,洪祝成开了一部越野汽车,邀我上山去考察。他说,“龙口岩”附近有人承包树林,有防火路可达“龙口岩”,于是我开始第一次的龙口岩考察之行。

汽车从霞溪村村部出发,向北而行,大约爬了三公里多的山路,到达英山三峰之中尖山南麓。到了防火路的尽头,下车步行200多米,小洪说,这就是“龙口岩”了。只见经过开挖的山坳处,可见满地瓦砾瓷片。瓦砾碎片是红砖,瓷片可辨认为瓷碗或小碟之类。这些遗物,可以证明这是一处古建筑遗址。遗址呈阶梯状,不远之处有一具花岗岩石盂的残件(半个石盂)。

指着这一地瓦砾的废墟,小洪说,这里就是“龙口岩”的主要建筑。根据阶梯式的地貌,小洪认为这座“岩寺”应该有三进,依山而建,一进比一进高。我认为他的分析是有道理的,这种依山而建的“三进”岩寺,就是所谓“虎落山”式的建筑形式,依山而建的岩寺殿宇,层次分明,雄伟壮观。我站在他指认的岩寺大约位置,后面为屏的是高高的“中尖山”,群众又俗称“文笔山”,《泉州府志》及《南安县志》则称为“馨山”。左右两旁峰峦相拥环抱,状如交椅。在这里极目远望,层峦迭翠,云天一色,令人心旷神怡,壮怀之慨蓦然而生。

因为未带可盛瓷片的袋子之类,面对满地瓦砾,只有拍几张照片存之。当晚回家我把照片放大,瓷器片大多是碗的残片,其中有较精细的淡青色釉面的瓷碗。根据其淡青色釉及不开片的瓷器表面,我个人认为此应是宋代南方的龙泉窑产品。我还拍到一个较大的红砖残片,根据其残存面积分析,应为泉州特有的红色地砖,疑为“尺二”或“尺六”规格大砖之残片。由此也可见泉州红砖技艺至宋代已臻成熟。种种遗迹表明,这座岩寺或建于南宋时期。

小洪说,“龙口岩”这个名称是他个人的猜想。他认为,他的猜想是有根据的。距“龙口岩”往东几百米处,本来有个自然村叫“宝峰”,世居宝峰村的倪姓村民,一直把这个岩称为“门口岩”。洪祝成据此认为,“门口岩”应是“龙口岩”的音讹。他说,“龙口岩”所处的山脉,是一条蜿蜒的龙形,“龙口岩”遗址所处位置,恰恰是龙首之处。“龙首俯瞰南方,龙口就在这里”。洪祝成如是说。

我曾经做过调查,“宝峰村”这个地名,和历史名人洪承畴有关。传说洪承畴统兵在陕北镇压农民起义军时,有一南方人姓倪,生得身强体壮,在“洪三边”(当时人们对任三边总督的洪承畴的省称)鞍前马后跟随,形影不离,名为裨将,实为贴身保镖。清朝定鼎、大局安定之后,倪将告归,洪承畴许以英都一片田亩给他耕种,安居乐业以度晚年。倪将认为英都平原都为洪姓所居,遂自愿认领较偏僻的中尖山麓定居。因其曾舍生忘死保护洪帅,辅助洪承畴屡立战功,故称洪承畴所赠村庄称为“保峰”,以示纪念。后来年久月深,保峰被写成“宝峰”了。宝峰村的村民须要有一所神庙以作为保护神,不远之处有现成岩寺一所,且香火旺盛,自然而然就成了当境神庙了。因为距离近,故俗称其为“门口岩”,以示亲近。目前宝峰村的村民已在2004年霞溪村的安居工程中搬迁至平坦之地建起了新的“宝峰村”了。村民们口口相传,只知有“门口岩”称号,别无所知。

翻遍《八闽通志》《泉州府志》《南安县志》,均未见有“龙口岩”或“门口岩”的记载。因此,这个被宝峰村民称为“门口岩”的宋代宗教建筑,它的名称究竟是不是叫“龙口岩”?主祀佛是什么菩萨?都是一个谜。

“龙口岩”是现在已知古代英都岩寺地势最高的一所,它的选址也是很值得探究的。

佛教场所需要香火旺盛,并非像全真派道教在深山修炼,与世隔绝。“龙口岩”选址在高山深谷之中,是有历史原因的。“龙口岩”之西与翔云山遥对,东则可通过安溪县墩坂乡直达西溪河道。在古代,这里有一条驿道。洪祝成告诉我,他爸爸年轻时在这山上砍柴,常常看到残存的石阶,线路清晰可辨。可见,“龙口岩”在古代西接西峰禅院、翔云龙须岩,东连墩坂通西溪河运去南安、泉州,是一条主要的驿道。

洪祝成的父亲洪本训曾经踏勘现场,他认为,这“龙口岩”不但有三进的主殿,还有附属建筑,占地估计在10亩左右。废墟上现在暴露的种种残存,都可以佐证。

“龙口岩”何时废圮,也是一个谜。从清朝初年倪姓裨将自愿选择在“龙口岩”附近的宝峰村定居,可见这条东西走向的古驿道依然行人络绎不绝。我经过长期调查研究,英都平原的红砖古厝,百分之九十以上都是雍乾盛世时所建,当时一度天下太平,英都平原沃野田畴得以充分开发,人口高度集中,交通要道发生变化,慢慢地,“龙口岩”香火式微,僧人迁徙他乡,遂致逐渐冷落直至荒废。

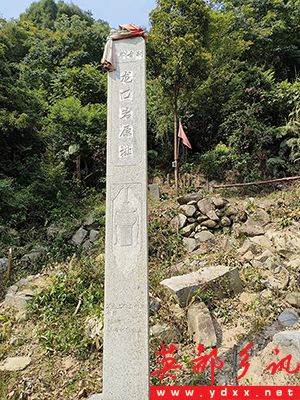

2022年7月25日,我再与洪祝成邀约,重上“龙口岩”。这次我带了一只布袋子,想拾些陶瓷残片以请人鉴赏。到达停车处,我们冒着摄氏40度高温,步行重蹈“龙口岩”旧址,但见遗址几经挖掘,满地狼藉,成块的陶瓷残片早已不见踪影。只有那半截花岗岩大石盂依然默默地守护着这一地苍凉。遗址旁边,新竖立“龙口岩原址”字样的石碑一方。洪祝成告诉我,这是他爸爸洪本训倡导竖立的。洪本训是个虔诚的佛教信徒,青年时常在这里砍柴割草,多次面对“龙口岩”遗址祈祷乞愿。如今年登耄耋,无法上山了,依然念念不忘。

曾经的“龙口岩”,经历了何等辉煌繁荣与衰落悲伤,如今都成了一个解不开的谜团。江山易代,世事沧桑,唯有这遗址留与后人凭吊,发思古之幽情。

2022.10.6.夜

【特别提示:本文是榕光老师的原创作品,如蒙转载或引用务必注明作者及出处】