1985年夏天,我又利用暑假到省外销售水龙头。其间另一伙伴从济南来信说,重庆那边有一个工厂停建,有一批阀门要便宜处理。当时刚刚改革开放,物资还比较匮乏,收旧利废这一新生行业应运而生,很多企业积压的阀门是按吨位让我们回收的,这些大部分都是全新的,只要外表重新处理一下就可以使用,然后按当时行情价打折出售给我们这一地区的外出销售商获得利润。针对这一商机,我便从金华乘坐上海开往重庆的绿皮火车,经过将近40小时到达重庆的蔡园坝火车站。到重庆后,我通过当地朋友联系对接,十天后约好了见面的时间和地点。随后,我们从朝天门码头乘坐轮船,顺长江而下,当天下午到了涪陵市。涪陵的城市风光独特,整个城市建在半山坡上,我们在那里停留了一夜,顺便欣赏了一番城市风景。第二天一大早,又乘船沿乌江前往白涛镇。

白涛镇的码头十分简陋,和家乡过溪的渡船码头差不多,没有任何设施。下船后,我们坐客车直达816核工业基地的生活区,生活区范围非常大。当地朋友指着对面远处山沟说:“那就是基地的办公区。”虽然工程已经停建,但戒备仍未完全解除,不能随便进入,需要业务部门协助办理通行证,只能先通过手摇电话联系。不巧的是,前几天对接好的那位朋友出差了,无奈之下,我们只能无功而返,回到重庆。但这对于我这个初出社会尚未见过世面的边远山区年轻娃来说,816核工业基地那不可思议的神秘面纱,自此一直萦绕在我心中。

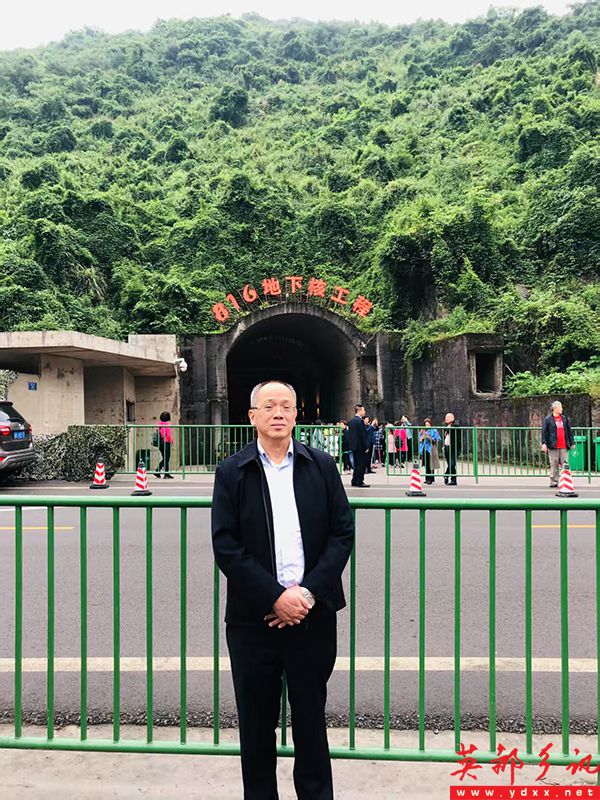

直到2019年五一节,一次出差的机会让我再次来到重庆。办完事情后,我突然想起多年前未能参观的816核工业基地,内心迫不及待,想一探其中神秘。在驻重庆老乡的开车引导下,我终于来到了白涛镇816核工业基地景区。

现在交通发达方便,己经无需乘船再三周折,直接从重庆市区驾车出发,高速公路直达涪陵,全程120公里,车程约两个小时,涪陵东出口出高速,再行驶几公里路便抵达白涛镇,816核工业基地就隐藏在这片青山绿水之间。遗址主体在一座大山包里,从外面看上去,和其他的大山并无不同,唯一能看见的标志就是有一个直插云霄高达150米类似大烟囱的排风塔,伫立在山顶。

重庆816核工业基地,又称816地下核工程,是中国唯一部分解密于1985年并向外开放的核工程旧址,它位于重庆市涪陵区白涛街道,紧邻乌江,背靠武陵山,距涪陵城区20公里,距重庆主城80公里。20世纪60年代,鉴于国际形势和国内经济布局,中国决定在大后方西南地区建核工厂,经多次考察论证,选址重庆涪陵白涛镇,1966年由中央军委、周恩来总理批准修建,作为甘肃404工厂的后备企业。由于工程绝密需要,那个时候白涛这个地名便在地图上消失,对外通信地址只能写“重庆市4513信箱”,一看这地址,还以为是在大城市,未曾想到竞然是在距重庆主城近200公里的山沟里!自1965年始,一支代号为8342的工程兵部队开始集结到这里,1967年2月正式开工,先后有6万余工程部队官兵参加建设,打山洞用时8年,安装设备用时9年,经历了急建、缓建、停建和转产四个阶段,最终成为被誉为“世界第一人共洞体”的奇迹,1984年因国家战略调整停建,2002年解密,2010年以旅游产品形式对游客开放。改革开放后,如火如荼的社会主义现代化建设浪潮席卷而来,为这片土地带来了翻天覆地的变化。曾经的静谧与神秘如烟云般消散,如今展现在人们眼前的是一个充满活力与机遇的崭新景象,每天到此参观的游客络绎不绝。

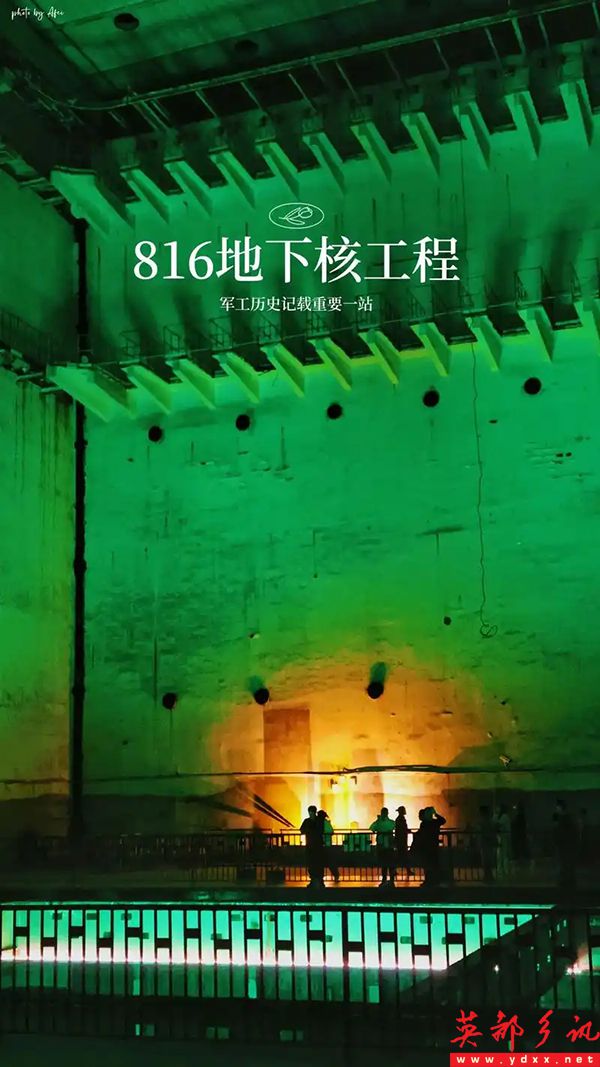

根据景区广告墙上的资料介绍,基地占地面积10.4万平方米,轴向叠加全长21余公里,洞内有大型洞室18个,道路、导洞、支洞、隧道及竖井130多条。工程共9层,主洞室高达79.6米,拱顶跨高31.2米,具上下3层干、支洞体体系,主洞高达数十米,宽至能并行两辆卡车,建筑布局宛如迷宫。厂房进洞深度400米左右,顶部覆盖层最厚达200米,核心部位厂房覆盖层厚度均在150米以上,可以预防和抵御100万吨当量氢弹空中爆炸冲击和1000磅炸弹直接命中攻击,还能抵抗8级地震的破坏,可谓固若金汤、坚不可摧。

该工程1978年获中国国家科技大会奖集体奖,2009年被列为重庆市级文物保护单位,2017年入选中国20世纪建筑遗产名录,2018年被列入中国工业遗产保护名录(第一批),2019年获评国家4A级旅游景区,2023年入选2023年度科学家精神教育基地认定名单。

开车跟着导航来到816工程遗址,一股浓郁的三线建设时代气息扑面而来,白瓷砖、水泥墙、大铁门……上世纪七八十年代的样子保留得相当完整。靠近景区,首先映入眼帘的是一座朴实而庄重的大门,周围青山环绕,仿佛在诉说着这里曾经的辉煌与神秘。进入景区后,需要乘坐观光车前往核心区域,沿途可以看到一些当年建设者们居住过的房屋和一些废弃的设施,它们虽已陈旧,但却承载着那段不平凡的历史。

把车停好,买好票,票价60元含观光车和全程讲解费。步行至816工程洞口,乘坐洞内专用的电瓶车,开始正式的参观游览。先坐摆渡车进入甬道,然后由讲解员带领,全程单线参观。参观816核基地的时间因个人游览速度和兴趣点不同而有所差异,但一般来说,2小时左右的参观时间是比较合适的。

景区入口是7号主导洞,进洞后能明显看到洞体是钢筋混凝土浇筑而成的石汞,石汞外有一层不锈钢板支撑加固着。电瓶摆渡车在洞内沿着一条幽深黑暗但宽阔的超长隧道上风驰电掣行驶近800米,不一会的功夫就把我们送到了洞内尽头一个宽大如操场般的地方,下车后视线立马开阔起来,跟着导游往洞内深处行走,一路上,只见内部粗糙的石拱壁内漆黑一团,微暗的路灯映射到洞壁上,感觉洞壁上满是水汽。

816工程开放后,主管方对内部设施也作了一些完善,在通道中铺设了地面人行道和霓虹灯光,让人有一种科幻电影中穿梭空间的感觉。特别是核反应堆和工程仪表室,简单明了的结构设计呈现出前卫的“工业风”极简现代风格,让人回味无穷。

这是中国第二个核原料工业基地,当时密级属于绝密。是当年“备战、备荒、为人民”三线建设时期的一个“有惊天动地之举,无惊天动地之声”的典型代表性绝密核工程。该工程历时十余年修建,先后投入6万多人参与建设,1984年因国家战略调整而停建时已完成了80%工程量,工程浩大,旁边还辅建了818工程。目前景区只有三分之一的面积是对游客开放的,剩下的部分,依旧还是处于封闭的状态。参观的入口和出口并不在同一个洞口。该工程整个建筑洞体呈抽屉形,路线宛如迷宫,据介绍有19个出入口,分别规划为人员出入口、汽车通行洞、排风洞、仓库等。因此,在参观时,游客可能会从某个特定的入口进入,而通过另一个洞口离开。听说这样的设计不仅保证了工程的隐秘性和安全性,同时也为游客提供了更为丰富和多样的参观体验。

我们坐摆渡车进去的位置在6层,先往下走,参观了9号引水洞。引水洞直径3.5米,长3公里,望不到头,是整个工程的供水系统。从乌江直接取水,提水高度60米,主要作为冷却用水,供给反应堆三回路使用。离开9号引水洞,还路过了藏酒窖。确实,这山肚子里冬暖夏凉,据说常年温度保持在16-20度,适合藏酒,这里还真摆放了不少大酒缸。

跟着讲解员沿着洞内的阶梯拾级而上,一层层往上爬,又一级级往下走,穿过隧道,到达一扇巨大厚重的门,里面的空间非常大,高度有十几层楼高,好像把整个山里都挖空了,非常震撼。据介绍,816工程山洞里叠加全长20余公里,不亚于当时一座小县城,而且完全隐藏在山体内部,主洞室高达79.6米,拱顶跨高31.2米,洞内气候宜人,夏凉冬暖,四季如春。建筑布局从备战和安全考虑,洞中有洞,洞中有楼,楼中有洞,宛如迷宫,令人叹为观止。

接下来讲解员带我们进入到核心区域——反应堆大厅,这里共有9层,高69米,通过楼梯联通,楼梯的平台处当年的标语依然清晰可见,让人领略了那个时代建设者们的激情与决心,感受到那段为了和平而奋斗的峥嵘岁月。

然后参观101工号。101工号是816工程最大的洞室,也是主反应堆所在地,按工艺流程上下共有12层,每层层高6.6米。我们先下到三层参观反应堆锅底。核反应堆的锅并不大,在设计上却是整个工程辐射最强烈的地方。如果真的投入使用,人在高核辐射的环境里一旦暴露,凶多吉少。

反应堆锅底的上方是2001个圆孔,与8楼投放燃料棒的的2001个圆孔对应,构成了整个反应堆的核心部分。建成后,这里就是投放燃料天然铀的地方,经过中子的碰撞与能量交换以实现核裂变,从而产生核武器中最重要的裂变成份—钚239。

三楼有一道厚重的窄门,不及一人高,成年人得弯腰通过。按照当时的设计,如果锅底机器出了问题,为防止爆炸,产生更严重的后果,就会派出敢死队,穿着防护服,从这道门冲进去人工操作。最长时限是一分钟,再多一秒都不行。出来后,立即进行消核处理,然后送到专门的疗养院休养。

我们从窄门出来,沿着楼梯往上,一直爬到七楼。这里是仪表室,目前还存有1034块仪表,密密麻麻的,但很整齐,其主要作用是测量工艺棒流量。

再往上一层,就是反应堆大厅。下面是与三楼对应的密密麻麻的燃料棒管道,墙上有一扇厚重的铅门,留了一个小窗口,可以透过玻璃观察反应堆情况。

下了八楼,弯弯绕绕的,走到了进风中心何排风中心的中间。整个工程无人工送风,全靠进风中心和排风中心的气流交换,实现对工程主体的送风。进风中心长100多米,高和宽都是十几米,通过三个大管道通往半山腰。排风中心则是通过一个个孔洞,连接着山顶的“大烟囱”。一抽,一送,形成了自然通风换气,让洞内不缺氧气。排风中心连接排风塔的圆孔,在灯光里像蛰伏将醒的怪兽穿过排风中心这一条宽敞的通,通道顶部还可见一条条钢筋裸露在水泥外面,已是锈迹斑斑。

继续往外走,便是像来时的一条长长的甬道,陈列着当时工程兵们用的挎包、汽灯、茶杯以及看的书、开的探亲证明等当时的相关用品。由于时隔六年,其他见闻已经回忆不起来了!只记得里面奇迹琳琅满目,目不暇接,仿佛在重温当时的那段光辉岁月。

816核工业基地不仅是国防建设的丰碑,也是一个历史名词,一段共和国记忆,更是时代民族精神的象征。它见证了中国从落后走向强大,从依赖他人到独立自主的艰辛历程。有关专家给出一个形象的比喻:如果将这些碎石筑成一米见方的石墙,总长可达1500公里,相当于直接从816洞口一直延伸到广州。在那个技术比较落后的时代,没有机械作业,施工都是靠钢钎、手锤、工兵铲、炸药等传统作业方式完成的。建造的过程中,是成千上万的官兵不计较个人得失,将大好的青春奉献于此,充分发挥不怕苦、不怕累的精神,依靠着坚定的意志,以及过人的毅力,最终完成了工程的基础建设。虽然从未投入过生产,但它凝聚了一代人的激情和热血,这项伟大的工程也向世界展示了中国人敢于抗争的大无畏精神。我深刻体会到了共产党领导下的人民群众所蕴含的无穷力量,正是这份力量铸就了中华人民共和国今天的繁荣与辉煌,换来和平与安宁。走在这里面的时候,感觉每一步都像是踩在历史的琴弦上,弹奏出一曲曲悲壮而又激昂的乐章。参观后我深深感叹工程震撼,人民英雄,祖国伟大!如今,硝烟散去,历史时刻提醒着我们:和平来之不易,先辈们的奋斗不应被遗忘,必须激励着新一代中华儿女传承艰苦奋斗、勇于担当的精神,在新时代的征程中砥砺前行,为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

因为景区太大,参观时盲目跟着讲解员走,边听边看,不敢掉队,害怕走丢了出不来,加上时间久了,有些专用词语和相关素材没能记清楚,只能参考网上资料,景点印象也模糊不清了,记述只能是个大概,如知错漏,欢迎指正和补充。

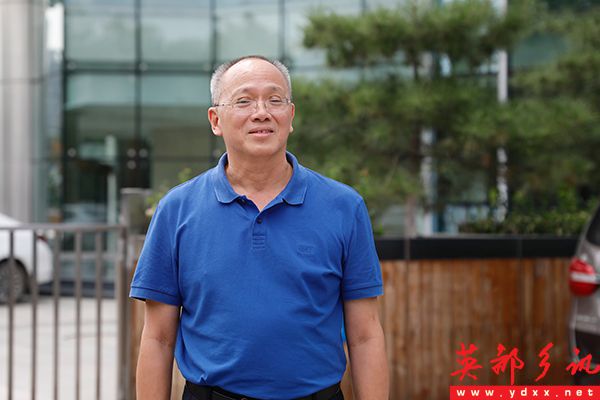

作者:洪文河,英都镇霞溪村人,中共党员。泉州师范学院毕业后曾任南安三中教师。中华诗词学会会员,中国楹联学会会员。英都洪氏宗亲(西安)联谊会创会会长。