作者:廖榕光

惊闻著名历史学家苏双碧同志在京逝世,一种无以言状的悲伤顷刻涌上心头。苏双碧是我的老师,也是我的挚友。他染病多年,饱受折磨,吃尽了苦楚,愿他在天堂再没有病痛。

我和苏双碧同志认识是在1991年农历正月十一。那时春节刚过,我接到通知,2月26日,去英都华侨大厦参加一个座谈会,座谈会是镇党委书记林泗河召开的,他邀请了《求是》杂志副总编、著名历史学家苏双碧来英都考察,特邀请英都各界人士来和苏双碧见面,并就评价历史人物洪承畴的问题倾听苏老师意见。苏双碧同志在讲话中感谢镇党委林书记的盛情邀请,他说他理解英都人民很关心历史人物洪承畴的评价。他很谦虚地说,他是研究宏观历史的,虽然也曾经对一些著名历史人物发表过评价,但是对洪承畴研究的不多。他认为,长期以来,社会上对洪承畴的评价一直存在偏见,主要是受大汉族主义的影响,把汉族以外的少数民族都视为“异族”。洪承畴归顺清廷以后,入关前为多尔衮献策,后来又受命招抚江南五省,平息了南方的抗清烈火,减少生灵涂炭,加速清朝的统一进程,这些都是重大贡献,是应该给予肯定的。他还指出,全面评价一个历史人物不是写一两篇文章就能解决的,学术需要认真严谨的态度,不可能一蹴而就。他的话引起全场热烈的掌声。座谈会结束,大家高兴地在英都华侨大厦的大门台合影留念。这张发黄的照片记载了那历史性的一刻。

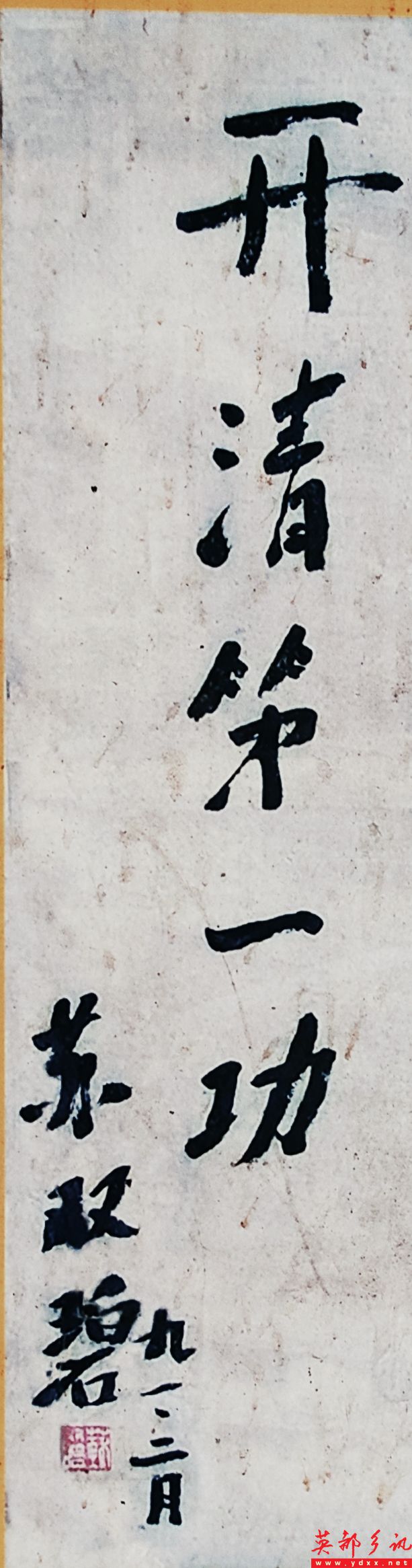

合影之后,大家陪同苏双碧参观洪氏家庙。当时洪氏家庙东轩大厅正在举行英都首届书法展览,大厅长案上文房四宝齐备,大家邀请苏双碧题字,我立即铺开一张对开的长条幅宣纸说,苏老师,请!苏双碧一再谦称自己的毛笔字写得不好,思之片刻,挥毫写下:“开清第一功。苏双碧,九一、二月”,并钤上印章。书毕,全场鼓掌。苏双碧说:“这个题字还是继续我们刚才座谈会的话题,这5个字不是苏某人说的。洪承畴受命招抚江南各省时,一封信招降了13个州县归顺,兵不血刃,老百姓不受战乱,加速了国家的统一、社会的稳定,促进了生产的发展,博洛亲王称赞说:‘此乃开清第一功也’!”

苏双碧为人谦和,平易近人,完全没有大学者或“高级干部”的大架子,也正因为这样,我才敢接近他,请教他,终于成为我的挚友和良师。

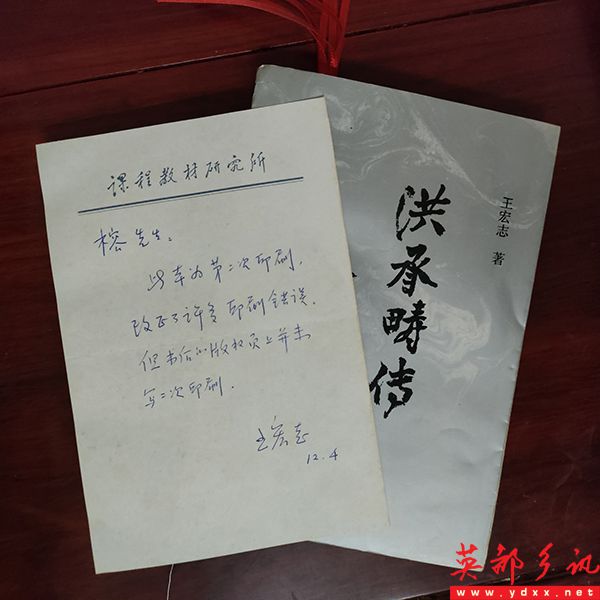

其实,苏双碧是从1988年就开始重视洪承畴的研究了,他的爱人王宏志是人民教育出版社的历史课本编审,也是清史专家。王宏志自1989年着手撰写《洪承畴传》,这是我国第一本洪承畴传记。该书实事求是,以丰富的史料为依据,一改几百年来对洪承畴的贬斥和偏见,正本清源,客观公正评价洪承畴的功过是非。曾经数次重印。第二次重印时,修改了多次的印刷错误,成书以后,苏双碧特别交待王宏志,这是校正本,要给英都的廖榕光寄一本。王宏志就特地从北京给我邮寄了修改过的重印本一册,至今我仍然珍藏着。

2003年11月16——18日,由南安市政协主办的“开清重臣洪承畴学术研讨会”在南安举行,其中有一个环节是参观英都洪氏家庙。17日上午,英都各界在洪氏家庙举行了欢迎大会,苏双碧在会上作了长篇演讲,回顾为洪承畴正名的学术研究历程。他直言不讳地说,有人说,你们搞了几次关于洪承畴的研讨,是要替洪承畴翻案。我们说,用历史唯物主义来重新评价洪承畴,实事求是地看他在历史事件中的贡献,把他做的事都记下来,得出新的结论,这是认真负责任的。

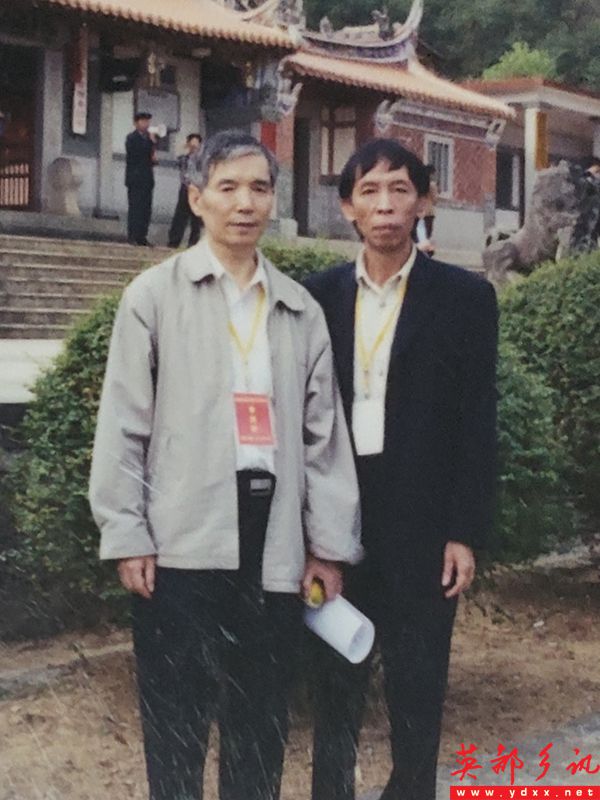

苏双碧身为著名历史学家,却非常谦虚。在当天下午参观英都古刹云从古室时,我向他介绍云从古室的沿革、嬗变,他谦虚地说,“释、道、儒三教和民间信仰的融合,是闽南特殊的宗教文化现象,这方面我了解很少。今天参观也是学习”。虚怀若谷的态度让我肃然起敬。我们悄悄地避开参观的大团队,在寺前的花台下拍了一张合影。

2006,洪承畴故居重建,并建成承畴纪念园,苏双碧亲笔为纪念园门额题字。元月16日,纪念园举行落成仪式,苏双碧、王宏志伉俪专程从北京来英都出席落成仪式。令我特别感动的是,苏老师特地带来他的学术论文专集《苏双碧选集》赠送给我。

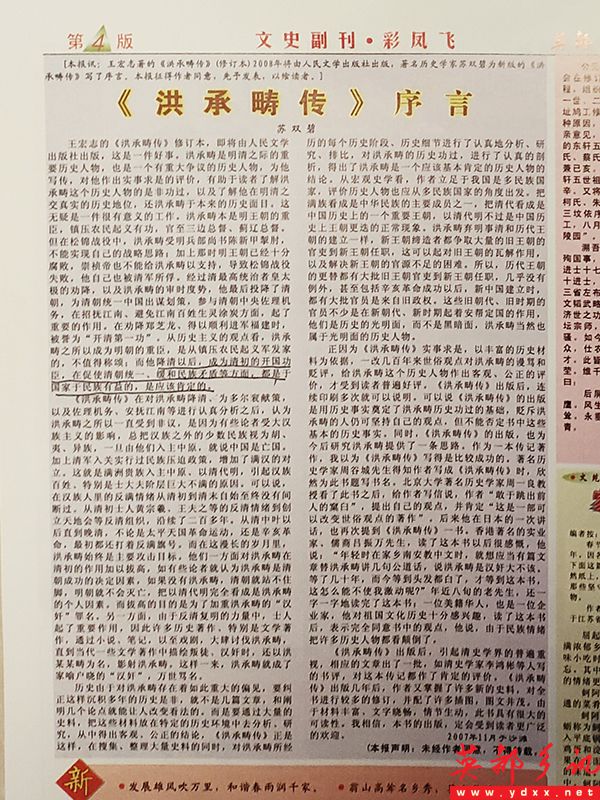

2007年,人民文学出版社拟出版一套历史名人传记丛书,王宏志著的《洪承畴传》入选这套丛书。为此,王宏志不辞辛劳,再次将全书进行修订,还采纳了我在2003年南安市“开清重臣洪承畴学术研讨会”发表的调查报告《洪成琳和孙中山<赞洪文襄>诗》的研究成果,肯定了孙中山写过这首诗。苏双碧为这个修订版写了序言。在该书尚未印刷发行时,苏双碧特别用电子邮件把《序言》文稿电传给我,嘱我“可先在《英都乡讯》报刊载,以飨读者”。我遵嘱在2008年1月26日出版的第36期《英都乡讯》报发表,该期报纸增印1000份。《序言》再次强调:洪承畴降清以后,成为清初的开国功臣,在促使清朝统一、缓和民族矛盾等方面,都是于国家于民族有益的,是应该肯定的。

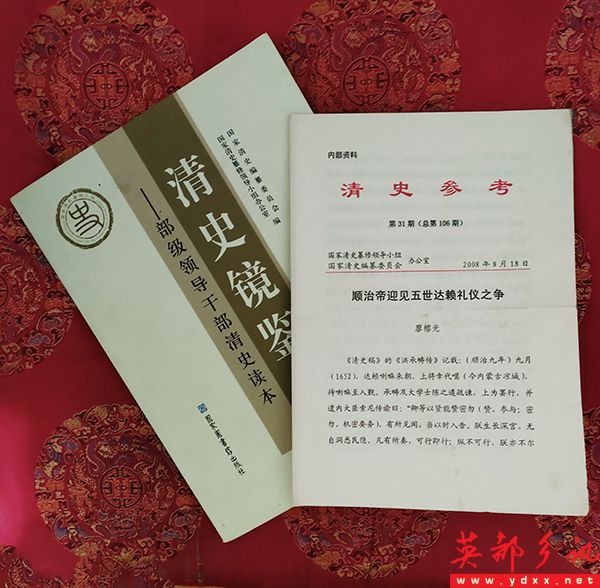

2008年3月14日,一群不法分子在拉萨市区实施打砸抢,这是一起由达赖集团策划、境内外“藏独”分裂势力互相勾结制造的严重暴力犯罪事件。为了驳斥达赖集团“西藏自古不属中国”的谎言,我查阅了史料,写出清史论文《顺治帝迎见五世达赖礼仪之争》,该文从洪承畴力谏顺治帝不宜出边迎见五世达赖,并精心策划安排顺治皇帝迎见、册封五世达赖一系列过程,为清廷正确处理中央政权与西藏地方宗教领袖的关系奠定基础,用法律形式确定了达赖、班禅灵童转世必须经中央政府册封,有力证明西藏自古就是中国的一部分,驳斥藏独分子的谬论谎言。这篇论文写成后我曾寄给《光明日报》“史学”副刊,其中一位编辑认为这篇论文更适宜寄给清史委的“内参”,于是我寄给清史委,清史委的《清史参考》编委收到稿件立即回复采用,要求文章控制在3000字。我按要求修改后,为慎重起见,寄给苏双碧老师审阅。苏双碧审阅全稿,亲自对其中个别字词提出修改意见,对标题也进行修改使之更明瞭,让王宏志用电子邮件迅速发给我,还谦称“修改意见供参考。”其时苏双碧老师已经患病。他对后学的倾心指导和认真负责,让我终生难忘。这篇论文先为“内参”,后来又编入《清史镜鉴·部级领导干部清史读本》一书公开发行。

苏双碧老师遽然离去,是我国史学界的损失,也使我痛失一位良师挚友,此情难以言表,惟有默默祈愿他在天堂不再受病痛折磨。苏老师,您一生劳累,该安息了。

2021.2.24夜草