作者:陈文辉

石佛岩,位于南安市仑苍镇蔡西村境内妙峰山麓。古属“英内二十七都”,古时英都“七岩八院”之一,因山上有南宋弥陀佛石雕造像而得名。妙峰山弥陀造像(以下简称石佛)系福建省迄今为止所发现的年代最早,高度最高的宋代立佛石像。

该石佛凿于宋淳熙二年(公元1175年),依整块山岩石雕凿而成,距今已有840多年历史。关于妙峰山石佛,历史上《泉州府志》、《南安县志》多有记载。

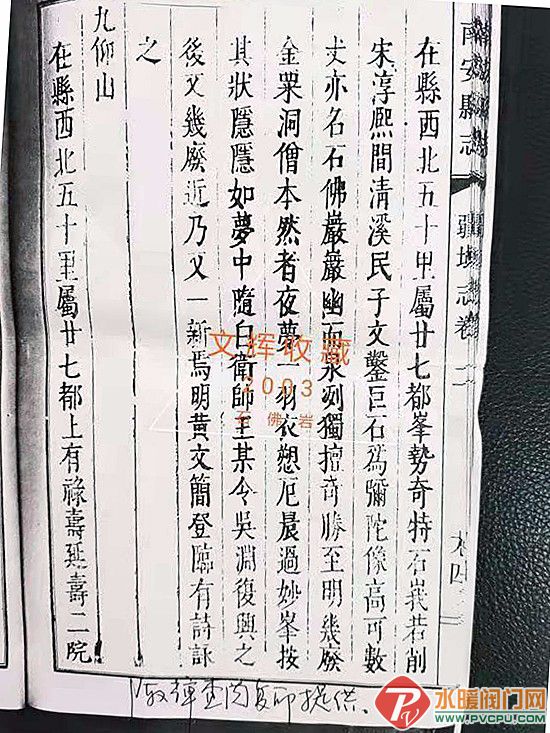

康熙版《南安县志·疆域志·卷二》载:“妙峰山,在县西北五十里,属廿七都,峰势奇特,石峨若削。宋淳熙间,清溪民子文凿巨石为弥陀像,高可数丈,亦名石佛岩。岩幽而泉冽,独擅奇胜。至明几废。金栗洞僧本然者,夜梦一羽衣愬厄。晨过妙峰,按其状隐隐如梦中,随白卫帅王某。令吴渊复兴之。后又几废。近乃又一新焉。明黄文简登临有诗咏之。”之后的民国四年版、民国版《南安县志》均有相同记载。

石佛外盖有高大殿宇保护,殿宇史上几经兴废。至二十世纪60年代,因“文革”期间“破四旧”,石佛难逃厄运,被用炸药炸裂倒下,身首分离异处,身躯、腿部、手掌被炸断散落四处。

石佛被炸后,当地村民一直盼望着有朝一日能重新修复,因而自觉保护着其每一残件。二十世纪80年代初,有关部门曾酝酿修复石佛,但受各方面条件限制未能如愿。2002年10月,石佛经媒体报道后,引起南安有关部门及镇、村的高度重视,社会各界人士也予以热切关注。仑苍镇及蔡西村成立了文物保护修复领导组,聘请高校对石佛修复及景区建设进行规划设计。蔡西村民热情高涨,以各种方式支持石佛修复。热心村民陈由兴先生慷慨捐资50万元,使石佛修复如期进行。2004年6月,石佛修复完工,修旧如旧,如出一石,与原无异。倒地40余年的石佛又重新“站”起来,屹立在风光秀丽的妙峰山上。

整尊石佛站立在石莲花台上,朴实无华,端庄雄伟。头作螺髻,精细匀称;面容威严而慈祥,形象饱满且圆润;双耳丰长,垂及上肩;左手当胸,做弹指状,右手下垂,掌心朝外,作与愿印;身披袈裟,衣纹细致柔和,线条流畅、衣褶清晰;双足微露,立于莲花座上。整体比例得当,雕刻技艺相当精湛。修复后测得石佛通高6.32米,身高6.12米,莲座高0.20米;宽2.4米,佛身最大处周长7.2米。其中,头高1.5米、手掌长0.96米、仅中指长达0.45米。整尊石佛重约100吨。经福建省考古专家确认,该石佛是福建省迄今为止所发现的年代最早、高度最高的宋代立佛石像。2005年5月,妙峰山弥陀造像被列为第六批省级文物保护单位。

弥足珍贵的是,在石佛前下部刻有几行记载其建造年代和建造者的铭文,计60多字,虽历经岁月风雨沧桑,除小部分铭文模糊缺失外,大部份铭文尚清晰可辨,内容与民国四年版《南安县志》所载吻合。其文为:“泉州府南安县归善乡长方里坂上□□信士陈文秀奉为自身□乙丑降生六十七岁□男□□并孙梁同祈保平安命□□筑成迹相显不朽功增□躬福时淳熙二年乙未”。结合《南安县志》记载的“系清溪(今安溪)民子文凿巨石为弥陀像”。其大意为:石佛凿成于宋淳熙二年乙未年(公元1175年),系时泉州府南安县归善乡长方里坂上信士陈文秀率子孙到此祈愿保平安,达成心愿后捐资在此造石佛,雇清溪(今安溪)石工子文凿成的。文物专家认为,这尊石佛的铭文中有明确纪年,是闽南宋代石刻造像唯一有铭文纪年的石佛,铭文与有关史料的记载又可相互印证,为研究我国南方特别是福建宋代时期的雕刻艺术的发展提供了珍贵的实物资料,因而具有很高的历史价值、科学价值和艺术价值。

石佛正前下方有一天然洞穴——“妙峰洞天”,深长约10米,宽一米有余,高处约一人多高,矮处不到10厘米,面积近10平方米,依地势与石佛基石巧妙建造而成。据传说,原有的石洞蜿蜒数十里,可直通妙峰山顶背面,留下美妙动人的传说。

此外,石佛右前方约200米处,还有一尊残存下半身石将军,俗称“护界公”,残身上还留有三孔当时用来炸毁的铁钎凿眼。石像呈坐姿,面向石佛,残高0.42米,周长1.83米。石像线条流畅,层次分明,雕刻精美,也有一定的研究和文物保护价值。

石佛岩所处的妙峰山风光旖旎,峰峦奇特,山麓有古榕,山涧有流泉,幽谷兰馨,岩鸟清唱,更有石峨若削。峭岩绝壁,形态各异,或如飞禽,或如走兽;或为石门,或为石洞;或石平如席,可坐四五十人,或叠石半壁,直插天穹;“石狗”、“石猪”、“石棺”、“石饭铲”、“石天池”、“石眠床”、“石仙脚”、“石腰花”……形态逼真,栩栩如生,满山佳景,蔚为奇观。可惜因开山炸石,一些优美的景迹已荡然无存了。

继石佛修复后,以石佛为主体的石佛岩文化旅游景区正按规划逐步建设,至目前已投入400多万元,完成一座300平方米大殿,新建一条水泥路,并对景区场地及周边环境进行整治,将开发建设成为集朝圣、旅游、休闲为一体的宗教文化景区。