作者:榕光

狮子岩是英都古代“七岩”之一,因其位于英都东部的狮子山而得名。又因狮子山谐音为“紫山”,故也有以“紫岩”称其名的。并非该岩寺有二个名,实是谐音所致。

狮子山形若雄狮蹲地,昂首张口,作怒吼状,是英都名山。狮子岩即建于“狮嘴”下方,岩寺后面有巨石嵯峨,如狮子张口。岩寺门前,有数块岩石聚合一起,古藤攀蔓其上,浑然一体,形成绿色圆球,称为“狮球”。“狮子弄球”,是狮子岩的天然景观。

狮子岩座落山谷之中,四周群峰回环,山峦叠抱,曲水蜿蜒,汩汩清泉从岩前淙淙流过。这里万籁俱寂,偶有鸟鸣之声,更显幽静。置身于如此优美的山水泉林之间,我们不能不佩服先贤高僧选址建寺之慧眼。

狮子岩作为英都古代“七岩”之一,《泉州府志》《南安县志》均有记载,但始建于何时则无明文。我之前曾访问多位年长者,都说据传废圯于清朝末年。2003年春,民山村洪明伟先生首倡复建狮子岩,捐资开辟通往岩寺的公路,并对遗址进行勘探,准备清基复建。经清理,岩寺主建筑为三间式,依山就势而建,后依“狮嘴”,前临“狮球”。门前有七级石台阶。大殿遗址发掘出圆形石柱础4具,石斗拱4具。建筑师傅据此推断,大殿原有4根圆型石柱。“拱”为柱上承接横梁的构件。既有石拱,必有石柱,因为木柱是不可能接石斗拱的,但却不见踪影。主殿右侧,又发掘得平房石基础,疑为僧人居住的禅房,计有4间,规模不小。石柱础及石斗拱雕法古朴粗犷,似为宋代遗物。考其年代,当为南宋年间所建。据老农回忆,岩寺还有大型花岗岩石盂一个(民众称为“马槽”),解放初期被人扛走,至今下落不明。 在狮子岩右下方200多米处,有“仁庵道人”塔墓,是当年狮子岩住院僧人的骨灰墓塔。

狮子岩隐藏于空谷幽林,当然要与外界联络沟通,这就有了“岩路”。传说岩路有3条,依稀可见遗迹,都是用天然石块铺成,虽然数百年风雨侵蚀及人为破坏,但断断续续的遗存依然清晰可辨。其一是通往民山村的马塘自然村,传说马塘村古代为徐姓所居,是狮子岩的檀越。其二是通往英东村的后埔巷,后埔巷位于航尾溪边,古代设有墟市,并有奉祀海神仁福王的昭惠庙,是英都古代的主要集市之一。僧人经常要赴市购买生活必需品,为此而构筑专用岩路,可见当年岩寺规模不小,兴旺一时。其三是通往古竹岩。传说古时狮子岩僧人众多,最盛时有成百人,且有习武的传统。古迹岩的僧人也常常到狮子岩切磋武艺。至今民间还有古迹岩和尚到狮子岩习武回程时夜遇老虎的传说。

狮子岩作为英都“七岩”之一,不但地理形势独特,其供奉的主祀佛也与众不同,奉祀涌泉祖师。

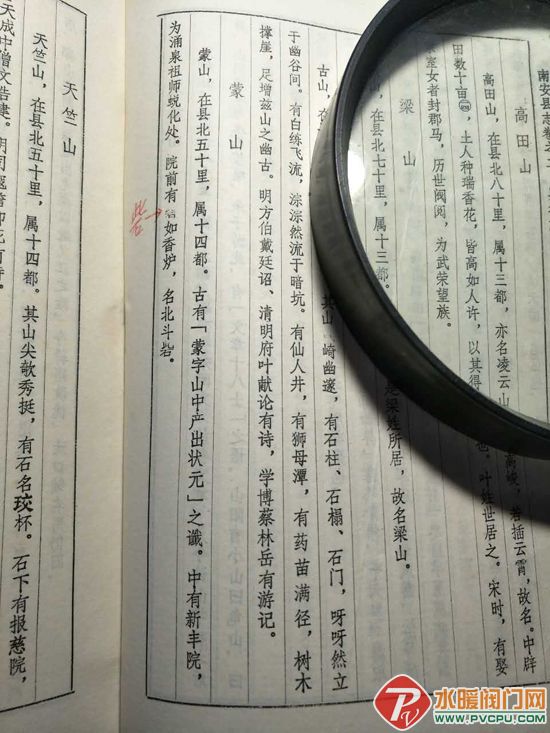

据民国版《南安县志》记载,南安十四都蒙山的新丰院“为涌泉祖师的蜕化处”。据此可知,涌泉祖师本是新丰院的僧人,圆寂后被奉为祖师,是佛教的民间俗神。新丰院属于今之南安市金淘镇。据调查,涌泉祖师圆寂于北宋年间。

又有传说狮子岩与平和的三坪祖师有因缘关系,尚待进一步考证。涌泉祖师和三坪祖师都是佛教俗神,由高僧蜕化成佛。后来逐渐到处分炉成为闽南一带的佛教俗神。由此可推定狮子岩建于南宋以前。狮子岩废圯以后,其主祀的涌泉祖师,一直为马塘、萧宅村民供奉,每年农历的正月十一日和二月十一日,各有一次佛事活动。岩寺虽废,僧众已渺,但民俗活动却一直保留下来,传承至今。

(作者榕光附记:本文是2003年7月应民山村洪明伟先生之约而写的一篇关于狮子岩简史的考证文章,原名《狮子岩稽古》。写成之后,洪明伟持此文章投给李辉良先生,李君即将此文一字不改地收入他主编的《英都风物》一书,没有署上作者姓名。现经修改重新发表。2017.2.21)