作者:洪天平

周末,邀三五好友去看家乡的千年古塔——牛尾塔。

上次去牛尾塔已经是好多年以前的事了,最近心里一直痒痒,总在梦里出现它的影像。

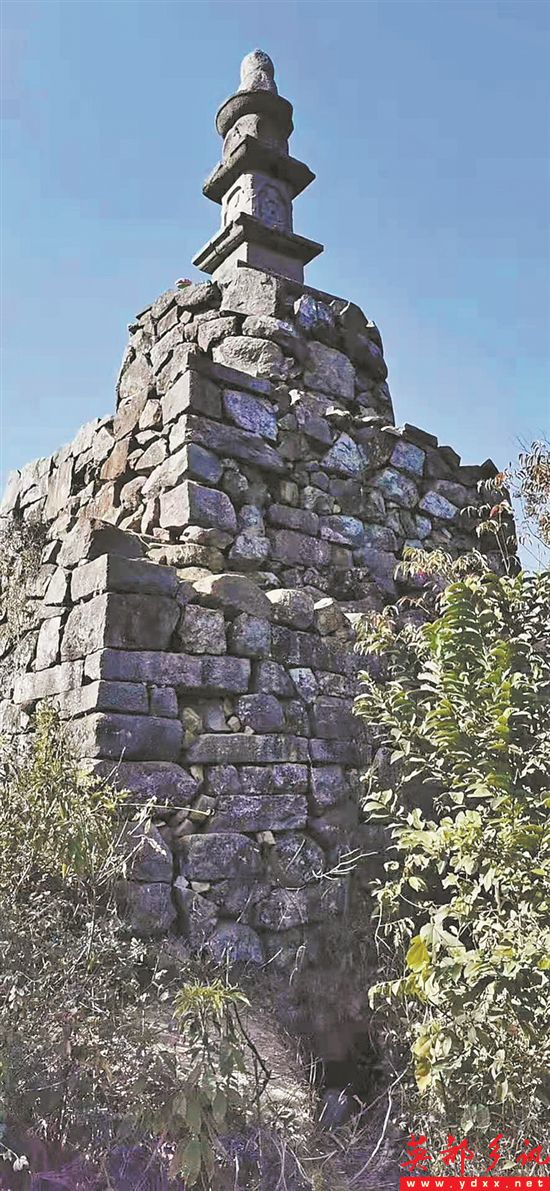

确实如想象中的那样,今日的牛尾塔比以前“老”多了,千百年的风雨侵蚀,即便是石头又能怎样?岁月的年轮一次又一次在它身上风化剥脱,从最靠底基的石上青苔到顶上几层有石板开裂,我分明窥见石塔的年迈和无奈。

▲牛尾塔(作者供图)

是的,见过太多摩天大楼的人们如若来到牛尾塔,自然感觉不到它的魁梧和伟岸,因为即便是小孩也无须太过仰视,稍一抬眼即可望见塔尖。缄默的古塔,此时只以深重的灰色无言地呈现它的厚重与悠远。

关于牛尾塔,恕我姑且不去考究它的原始出处,只知它诞于宋朝,是千年古塔。因为不管是正史野史抑或八卦,也不管是“风水说”还是“御史说”,于许多文人笔下已经不乏珍贵文字,这里再肆意汪洋便有“抄袭”之嫌了。然而眼前的牛尾塔就实实在在立在那里,它的佝偻侧影令我生出些许况味和感慨……

小时候跟着大人到山上砍柴,每次走近牛尾塔,便油然有一种登高望远的敞亮,用如今的话叫“格局的升华”。东边,可以远眺古老的县城,也是乡人走向外界出去谋生的通道;西边,“金英”盆地一览无余,那时没有高楼大厦,有的尽是阡陌田野和星星点点的古厝民居,虽朴实无华却宁静安详。如今每当望见牛尾塔,为它敞怀觞咏、其乐融融时,总会忆起当年挑着柴草到塔边的大榕树下小憩的情景,还有那几间平矮的炒茶小屋,以及布满山岗层层叠翠的茶园,一眼绿波,一片绿畴。

牛尾塔边上的那棵大榕今日还在,只是已经少了当年的风采。有人为了一己之私恣意从它身上卸下大块枝条,加之虫患和蚁害的侵扰,使之断臂秃枝伤痕累累。从树下仰望天空,本该枝叶扶疏郁郁葱葱的大榕,怎么看都像是一把漏雨的破伞,这不能不说是天灾和人祸使然。至于牛尾塔的身上,显然有人擅自攀爬,因为那塔石明显有缺损和走样的痕迹,这也是一种忧患。

然而更让人隐忧的是,或许有人觉得此塔既糙又矬,已然不适合作为时代地标,不如革故鼎新脱胎换骨,让其穿上时尚外衣,此举无外乎“翻修论”。对此,却也不乏清醒人士发出唏嘘:“如今那让乡人引以为傲的众多慈院善岩,论真迹仅遗牛尾塔一处了,还是悠着点啊。”可不是吗,再走一步的话,英内古迹便全是“后期制作”的仿品了,只可惜世上没有后悔药。

如此,且允许我们以一种闲淡平和的心境作一种宽泛的解读,泱泱中华,历史悠久,上下传承,天经地义。而在具体的事和客观的物面前,还是需要有一番冷静思考和科学判断。对于一座古建筑,尤其是绝版的古物,没有极其充分的理由而把它要么易容换脸,要么推倒重来,还美其名曰“创新”,其实是一种亵渎和摧残。一拆痛快,一抹了事,割断的何止千年历史,人的一生不过百年,千年又是多少人生?

记得有一位文化名家早就说过,老人唯其老才愈显自身价值,祖母就应该是祖母的样子,没有一点皱纹的老太见了会让人起鸡皮疙瘩的,须知一沟一坎的皱褶里藏有沧桑岁月沉淀的精华。几年前我去过一趟漠北高原,那里的“莫高窟”才算老,而当慕名来到阳关古地时,所谓旧址已经荡然无存,仅剩一片荒丘瓦砾,离此不远重建起一座恢宏气派的阳关新城,遗憾的是大多数人只在它的原址双手合十默默肃立,哪怕古城已去,可它的魂魄还在。

写到这里,我忽然有一种感觉,古建筑也好,文物也罢,它们的命运总是伴随着衰落式微而显出无可奈何。有些人想“拯救”它们,也许多出于善意而为,所以给出的理由总是那么冠冕堂皇,这有点像园林师雕塑盆景,把大自然中的一棵松柏按照人为的意志扭曲成型装进一个高贵华丽的盆里。这样的盆栽闹哄哄吸人眼球,却只是一种病态的美,一种二次创作的奢品,毕竟没有原来的那般自然和扎根地里的实在。

无论如何,牛尾塔是乡里一方的宝塔,它的特别之处是屹立山岗,固守东西,就地取材,山石垒砌,实心建造,无须泥浆。它既有山野之塔的粗犷,又饱含玄妙幽微的山水真魂,不算唯我独有,起码也是远近少见。但愿虔诚的乡人不去惊动宝塔的安宁,让塔上的每一块石头继续为我们讲述它的远古故事,岂不妙哉!

幽幽牛尾塔,穿越千百年。如今,虽然无数楼宇布成的水泥森林挡住人们观山赏塔的视线,有时我们干脆跃上楼顶,一览牛尾塔与天连接凌空驾云的风姿。所以此时我想赘言几句,2018年作为泉州市人大代表的我曾提交过一份建议,题目叫《关于留住乡村典型古大厝的建议》,得到有关方面的重视和媒体的延伸报道。我想任何文字的记载都抵不过原汁原味实物的传承。

古塔的命运,事关你我,唯有呵护,切勿觊觎。当然,也许是我多虑了,倘若再过一千年,甚至于更遥远的将来,时间老人证明我今天的杞人忧天真的是杞人忧天,那便是天大的好事。

你好!心中的牛尾塔。你好!永远的牛尾塔。(来源:泉州晚报)