【英都乡讯消息】洪金聪,祖籍福建省南安市英都镇英东村英亭,出生于漳州龙海市角尾镇。中国国家一级注册建筑师。毕业于清华大学,获得建筑学学士学位,随后留学法国及美国,先后获得巴黎拉维莱特建筑学院(Ecole d’Architecture de Paris La Villette) 建筑学硕士学位、美国亚特兰大佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology) 建筑科学硕士。九七华夏设计机构主持建筑师。

2017年,洪金聪应邀到华侨大学建筑学院,作题为《乡建恨晚之贵州中关村的落地实践》的学术讲座,讲述了他和他的团队在贵州中关村“美丽乡村建设”的实践。

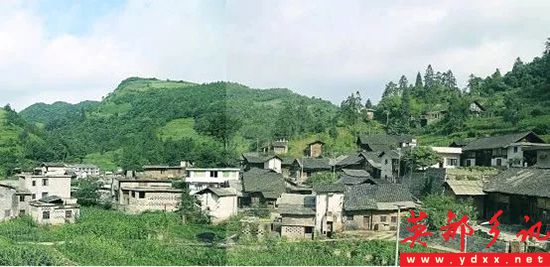

2015年5月至2016年8月,洪金聪率领他的团队进驻贵州省桐梓县中关村,一座只有51户人家的小山村,让这座原本平淡无奇的黔北小山村,在一年多时间里实现蜕变。

2015年春,遵义市桐梓县政府以“四在农家”创建为基础,为农村综合改革发展进行顶层设计和实施指导。在考察了五六个乡镇的若干个村子之后,茅石镇的中关村被选为落地实践的基地。团队进驻中关村,一场以探索发展模式为目的的美丽乡村建设掀开了帷幕。

落地实践前,洪金聪便在实地调研的基础上,集思广益,积极拷问村庄的发展方向。无论是一开始提出来的面向避暑游客的度假产业发展方向,还是后来梳理的村民与旅投公司的合作分红模式,都充分尊重本地的现状特点,使运营前置于规划。

在尊重当地文化、延续传统文脉的前提下实现产业转型。尊重文化,即修复传统建筑,注入现代生活方式。延续文脉,即新建筑必须具有时代地域特征,强调舒适性。产业转型,是提出从个体农业向乡村旅游业转型。

改造之前的中关村家家户户以种植烤烟为生,为微薄的收入而日夜劳作。每年7至10月,金色的烟叶的收获,成为农民的狂欢,男女老少都围绕着烟叶忙碌着。而如今的7月,中关村实现了华丽的转身,成了静谧、安宁、舒适的宜居乡村,逐步变成让人记住乡愁、唤起诗意、寻到灵感的桃花源。

驻村一年多,设计团队与村民共同探讨改造思路和方法,积极引导农民自发参与到乡村建设中来。通过村社内部的机制建设,重新组织起已经涣散的村民,使之再次成为一个能造血输血的有力量的农民组织。

在中关村村民的积极参与下,如今,小溪旁田野间出现了散步和游玩的空间,昏暗的土坯房屋变得宽敞明亮。

空巢的黔北民居恢复了生机,一家家各具特色的民宿开门迎客。

团队还在中关村量身定做了适合当地实际的内置金融合作社,较好的解决了想发展、缺资金;想借贷、缺抵押;想经营,缺理念的瓶颈问题。通过“自建自营、分红合营、收储经营”等方式,成功开辟了政府、村两委和村民“三方盈利”的可喜局面。

谈到一年多在贵州中关村的实践,洪金聪的乡建感言是:

做规划的时候,我们非常注重落地和可操作性,让规划成为和老百姓沟通的工具,让老百姓看到村子以后会变成什么样,并看得到远景。在群众会上,我们除了展示总图,还做了动画展示,老百姓看不懂专业的分析图,他们关心的是具体的形象,所以当在群众会上大家看到照片、动画以后就很激动,觉得这是村子发展的好机会。

当乡建从“新农村建设”走向“美丽乡村建设”再到现在提出的“乡村振兴”时,很多建筑师才坦然起来。以前建设农村,往往是城市房地产在乡村的延伸,建筑师的种种努力,最多只是让事情从“很糟糕”变得“不是那么糟糕”而已。其实,乡建之所以总是伴随着失败,正因为这是开创性的事业。乡建的过程,本身就是乡建的成果。我们从乡建实践中汲取营养,也通过乡建实践,在当代中国释放“正能量”。因此,即便前行艰难,我们一直注重实践的力量。我们终于感悟:“乡建恨晚”。