【英都乡讯消息】宽敞的村道干净整洁,道路两旁樟树三角梅相互映衬,140多盏太阳能路灯照亮了村民出行路;古祠变身家风家训馆、百姓书房;乡贤积极参与,每年重阳节宴请老人,募集600多万元建设大新小学,共建和谐乡村……近年来,英都镇大新村立足本村实际,制定发展规划、完善基础设施、谱写文明乡风,扎实开展好和谐创建工作,取得了明显成效。

▲大新村党群服务中心

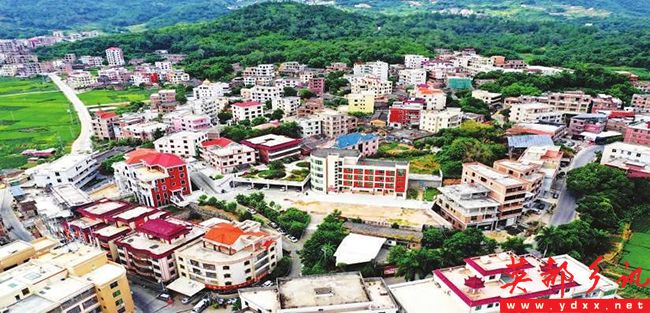

▲大新村航拍图

填厕拆圈拓路 提升乡村“颜值”

近日,阳光明媚、清风吹拂。走过干净整洁的村道,在大新村一处菜园里,记者见到了正在种菜的村民李阿婆。特别的是,这座菜园被鲜花包围,就像一个后花园。

前年,这里不到300多平方米的土地,旱厕扎堆,村民避之不及。聊起旱厕带来的困扰,住在附近的李阿婆就很有“发言权”。“蚊虫滋生,一打开窗户还有臭味袭来,景观也不好。”

旱厕拆除后,李阿婆就在原地栽种了蔬菜,菜园外围,则撒满了鲜花种子,由旱厕变身的菜园,蔬菜鲜翠欲滴、鲜花开得正盛,别有一番景致。

旱厕变身绿地,或种植番薯、蔬菜……在大新村,这个变化要从2018年10月说起。2018年,刚当选大新村党支部书记的洪志谦,第一步就是抓村里环境整治,与镇执法中队联合启动旱厕、猪圈改造专项整治行动,对辖区内的旱厕、猪圈实施集中拆除、填埋。短短数日,就拆除旱厕101个,猪圈57间,拆除面积约2700平方米。

“拆除填埋旱厕、猪圈的土地使用权仍是归个人所有,我们鼓励他们种菜、种花、进行美化绿化,现在村中再也看不到一处旱厕、猪圈。”洪志谦告诉记者,这一做法也得到了村民的拥护与支持,许多村民纷纷主动参与到整治行动中。

环境变美了,基础设施亟须提升。看着狭窄、漆黑的村路,大新村又投入200多万元对村中两条道路进行拓宽硬化、亮化、美化,在村道两侧种植樟树、三角梅,沿途设置休憩的石桌石椅;投入60多万元,建设排污设施;投入200多万元,解决4000人“吃水难”问题……累计投入500多万元用于美丽乡村和基础设施建设。

一条条7米宽的道路,让乡村更畅行;一汪汪清澈的自来水,解渴又解忧;一盏盏太阳能路灯,照亮村民们的回家路,如今的大新村,更加美丽宜居。

宗祠变书房 打造村民“文化粮仓”

在古代,祠堂是维系一个宗族的纽带,是族亲们祭祖、团聚的地方。近年来,不少乡镇、村居“活用”祠堂,把农村祠堂文化注入新的元素和内涵,为祠堂增加了家风家训馆、农家书屋等功能。

在英都镇大新村,昔日的古老祠堂石狮祠,如今已成为书香满盈的百姓书房。

近日,记者来到现场采访时,村中老人、孩童正坐在祠堂图书角,聚精会神地读书、看报。“老人活动中心就在祠堂旁边,外面还有个活动广场,闲暇时我们就会来到这里看书。”常光顾百姓书房的老人协会会长洪德辉说。

洪德辉介绍,大新村石狮祠始建于明成化年间,本是一座空闲的古大厝,于2000年重建,重建后的石狮祠雕梁画栋,十分壮观。“2018年年初,大新村依托石狮祠,设立了大新村家风家训馆,将好的典故、好的乡风收集于馆内向村民宣传,2019年又投入20多万元,设立了百姓书房和文化讲堂。”

“在祠堂内增设家风家训馆,就是将家族优秀的家风家训展示出来,让宗亲们知晓,并借此激励后人,起到教育、启示作用,让子孙后代牢记老祖宗的教训,将勤学、勤俭、感恩等优良传统一代代传承下去。”洪志谦介绍。

记者了解到,自百姓书房建立起来,还会定时举办移风易俗专题讲座等系列活动,引导村民破除陈规陋习、倡导文明新理念,树立和谐社会新风尚。

这座传承了数百年的祠堂,通过“活化利用”增设家风家训馆、设立“家风家训大课堂”“百姓书房”,俨然焕发新生,变成了村民的“文化加油站”。

乡贤积极参与 共建和谐新村

在石狮祠旁,就是大新小学,此时,朗朗的读书声正传遍校园。再过不久,这栋旧教学楼后面,一栋五层的教学楼将拔地而起,打造成孩子们新的学习乐园。

这栋学习乐园的诞生,更是离不开全村乡贤的慷慨解囊和出谋献策。

“大新小学由爱国华侨洪维新、洪文悦捐资,建成于20世纪90年代的教学楼,因多年风雨侵袭,经鉴定为C级危房,随着学校的发展,学生人数的增多,学校出现了教室和教学用房不足的问题,不能达到福建省义务教育管理标准化的要求,已无法满足教育教学的需要。”大新小学校长洪礼安告诉记者。

“昔日新房,今日危房,如不新建,实难为继……我们谨此向社会乡贤志士、父老乡亲真诚倡议:全村动员,各界齐动,继承大新崇文兴教的优良传统,发扬大新重教兴学的奉献精神。”2019年,一封大新小学“新建教学楼”捐资倡议书引起了村民们的接力捐资。

“这是家乡的教育事业,肯定要支持,也希望通过捐资,让孩子们拥有一个良好的学习环境。”济南南安商会会长洪育福踊跃捐资30万元。

不仅如此,村民、退休党员、退休教师也纷纷捐资助力。今年87岁的退休教师洪天生就是其中一位。“当时我在大新小学教书时,条件艰苦,老师只能在旁边的庙里办公、睡觉,十年树木、百年树人,教育实在太重要了。”一听说小学教学楼被鉴定为危房,洪天生立刻决定捐出部分退休工资,共捐资了1.2万元。

“仅2个月时间,就募捐到了600多万元资金,共有198人参与捐资。”洪志谦介绍,新教学楼建筑面积为4058.64平方米,总造价为1581.75万元,被列为2021年南安市重点建设项目,预计11月开建。

看到村中通往小学的土路坑坑洼洼,乡贤洪振灿立刻出资80万元进行修建。

其实,大新村捐资助学、敬老爱老、移风易俗早已蔚然成风。2019年2月,在大新教育基金会成立当天,几个小时便募集了50多万元,会议期间还有捐赠电话不停打进来;十几年前,村干部会在重阳节宴请60周岁以上的老人,这一传统还得到了热心乡贤接力;村中老党员过世前,特意交代“丧事简办”,将钱用在公益上,支持家乡建设……一桩桩、一件件,树立起了和谐新风,进一步激发了“你我共建”和谐新村的热潮。

“乡村建设要有新视角,产业发展要有新思维,乡风文明要有新突破,才能打造名副其实的大新村。”洪志谦表示,接下来大新村将围绕“新”字做文章,不断创建和谐村居,使乡村振兴战略落地有声,更好地满足新时代广大村民追求美好生活的新期待。(据海丝商报)