【英都乡讯消息】说起廖榕光,对闽南民俗及地方史研究稍有兴趣的人都不陌生,最近,退休后深入进行闽南民俗文化研究20多年的廖榕光,将自己40万字田野调查报告及研究论文,结集为《田野家园》,让热爱英都人文历史的读者一饱眼福,为闽南文史研究增加了新的内涵。

(廖榕光翻阅新书)

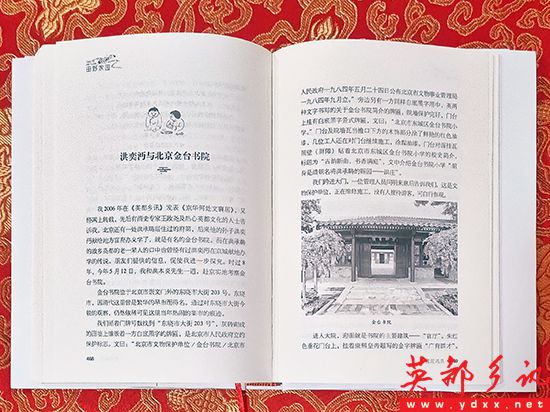

《田野家园》全书116篇,可分为“民俗”和“历史”两大类,设“家园风土”“胜迹觅踪”“桑梓风物”“宗祠文化”“轶事钩沉”“雪泥鸿爪”六辑,收录文章皆是廖榕光深入乡土的研究,以弘扬传统文化。

还原英都历史文化真实面

廖榕光对民俗文化一直很有兴趣,退休后便开始慢慢研究,查阅大量典籍,为了考证史料,他远赴省外亲自查证,甚至让朋友从国外拍摄资料,慢慢地,他便成了远近闻名的民俗专家。

近年来,新媒体异军突起,自媒体盛行。廖榕光与时俱进,在微信公众号开通《榕光微讲坛》,把所研究的民俗及地方史成果通过微信推送,让更多人了解南安地方历史。

(为报道英都籍军乐指挥家洪潘,廖榕光四处收集报纸杂志及照片。)

2017年,廖榕光恰好到仑苍镇美宇工业园采访,时间尚早,便前去拜谒位于南安大宇村和安溪罗内村交界山上的漳州姑墓,后来他便在微信公众号发布《交界岭灵应漳州姑墓》,讲述了漳州姑哀怨凄恻的爱情悲剧。

不承想,这篇原创作品引来多方的抄袭。“有的公众号直接文图全部引用,但作者却是别人;有的公众号从网络上搜集资料,又摘取我文章的一段,把漳州姑的故事改得面目全非。”廖榕光愤怒不已,纷纷联系这些微公号,进行维权,过程艰难。

原创作品被人肆意篡改、断章取义,廖榕光经历得太多了。为更好地保护自己辛苦研究的文化成果,使乡风民俗报告及家乡的历史文化研究文章还原真实一面,廖榕光决定将这些文章结集成书,也把他一辈子守望家园的深厚情感寄托在书中。

2000多册书籍可赠送

长期在家乡英都工作,对英都的民俗风情、历史典故了如指掌,文中信手拈来,皆成文章:“初一场,初二场,初三老鼠娶新娘,初四神落天,初五舀肥,初六架机,初七赴墟……”这首朗朗上口的童谣记录了英都人从正月初一到十六的一系列民俗活动和春节期间的生活社交活动状况,具有倡导勤奋敬业、人伦关怀的积极意义。

“我们以前过中秋节就吃地瓜芋头,只有富贵人家才能吃上月饼。”谈及《番薯芋头中秋饼 英都人这样过中秋节》一文,廖榕光也回忆起自己少年时代过中秋节的情形,他对英都中秋饼尤其难忘,“英都中秋饼以冬瓜糖、三层肉、野生金橘为馅料,而且皮薄又韧,加以特殊的饼皮制作工艺,具有香、甜、韧、油而不腻的特点。”廖榕光遗憾地说,但英都中秋饼已经失传,他和几位老人和糖饼店一起,致力于抢救和传承这些传统美食。

“家园风土”篇章也饱含了诸多南安民间文艺、诸神来历等。比如《古代军乐遗响——英都大鼓吹》《南音化装游艺的一种表演形式——妆阁》,考证了“英都大鼓吹”和“妆阁”的渊源、表演形式及传承现状,表达了作者对非物质文化遗产传承的担忧。

《田野家园》也包含诸多英都地名掌故、海丝寻踪、革命史迹、名人传略、历史事件。如《十六壮士血洒东田》是廖老先生20年来不断调查考证写出的,还原了革命战士为捍卫革命果实殊死搏斗壮烈牺牲的事件,并一一调查出革命烈士的籍贯生平。

“十六壮士中的潘祖畴在突围战斗中壮烈牺牲,原本记载是莆田人。”对英都的光荣革命传统的甚有兴趣的廖榕光对十六壮士的故事有不少兴趣,他对部分壮士的籍贯有疑惑,便深入进行田野调查。“带着壮士的名字,我到村里问些老人家,请他们帮忙回想。”廖榕光说,经过一次次不辞辛苦的走访,壮士们的籍贯生平一一确定,福州潘祖畴的后人为此还来英都感谢廖榕光。

《田野家园》以平实质朴的笔触,将闽南民俗和英都地方史研究成果展现在广大读者面前,是闽南传统文化研究的一本珍贵书籍。此次,有赖于乡贤们的慷慨捐助,廖榕光印刷了2000多册书籍,“如果有对乡土风情感兴趣的读者索书,我愿意赠送给他。”廖榕光说,他还计划将书送给图书馆、方志办等。(来源:海丝商报,记者王小清、黄奕群文/图)