作者:洪文辉

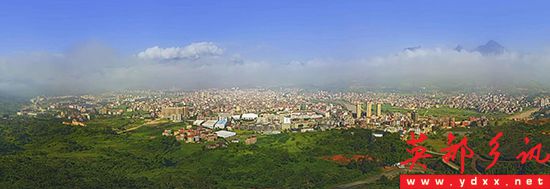

我的家乡英都古称英山、翁山,地处南安市西部,面积85.84平方公里,现有人口5万7千多人。明清时期,就以“解元传胪鸿博第,将相公侯郡马家”之人文荟萃名闻遐迩。而今,勤劳、勇敢、智慧的英都儿女,在改革开放滚滚春潮中,勇立潮头,做大做强水暖、阀门产业,各行各业呈现出万马奔腾的发展势头。素有“金英”美誉的翁山,经济腾飞,蒸蒸日上,名扬大江南北。

(洪宗洲摄影)

英都自古以来就是个“柴山水源好”的风水宝地,号称“粮仓”,农业经济发达。早在宋代时期,伴随着泉州海上丝绸之路的崛起,驰名泉郡的英山优质丝绸“翁绢”,成为泉州港出口的主要商品,远销海外。英溪为泉郡内河航运驿渡之一,董林溪埔码头成为内河航运码头。当年,英都的粮食、薪炭、丝绸、茶叶等大宗农副产品和手工艺品从董林码头装船,沿英溪、西溪航运到泉州销售。古镇翁山,物阜民丰。

鸦片战争后,中国沦为半殖民地半封建社会,列强入侵,民不聊生。英都的农业、手工业停滞不前,曾经的农副产品,手工艺品生产日渐式微,直至消失,董林古渡荒废。曾经的鱼米之乡,养不起英都人民。

新中国成立后,英都人民在中国共产党的英明领导下,走社会主义建设道路。大修水利,开荒造田,大力发展农业生产,封山育林,种茶种果,发展中、小学教育。村村办小学,扩建南安三中,兴建英都医院,引进医学人才,为英都人民提供良好的教育、医疗保健条件。

自新中国成立至1978年改革开放之初,英都成就了多个可载入史册的伟业。新建英墟街,繁荣集贸市场。上个世纪50年代中期,在英墟街头建成英都影剧院,成为英都标志性的文化建筑之一。1959年,全国扫盲工作现场会在英都影剧院召开,这是英都有史以来的文化盛事。开挖水渠“新圳”,引来英溪水,自西而东蜿蜒数公里,横贯英溪南岸,灌溉万亩良田,为渠边人家送来盥洗用水。1972年坂头水库建成,1974年,梯级发电站一、二、三级电站竣工发电,1978年底,四级电站设备安装发电。坂头水库库容935万立方米,梯级电站总装机容量4420千瓦。坂头水库及梯级电站的建成,为南安区域输送电源,为英都、翔云两乡镇提供水源,灌溉农田13500亩,为英都人民防洪抗旱打下坚实的水利基础。

1978年,改革开放后,英都那些走南闯北的打铁匠、补锅、修锁、打工的出门人,凭借常年在外奔波积累的五金知识与经验,捕捉商机,纷纷改行修理水龙头、阀门、千斤顶。而后,有些人就回乡开办家庭作坊,加工生产水龙头配件,有些人合资办厂,生产水龙头,阀门,有些人独资办厂,生产水暖器材,有些人在外推销水暖器材。至上个世纪80年代末,英都拥有大小水暖器材企业3百多家,形成产供销一条龙,供销大军遍及大江南北。水暖、阀门产业异军突起,成为英都的支柱产业。

1992年春,邓小平南巡讲话后,改革开放进一步推向深入。英都的水暖、阀门产业迅速发展、壮大起来,形成集团产业。为适应产业集成发展需求,英都镇政府于2003年,开发建设英都恒坂阀门基地,占地5千多亩,集科研、开发、制造、销售多功能为一体。吸引了海内外客商广泛关注,现有入驻投产厂家30多家,年产值40多亿元,亩产税收达5万元以上,集聚效益逐步显现。恒坂阀门基地已然成为英都现代化的工业园区,产销两旺。2015年后,英都镇阀门基地二期工程(霞溪工业园)启动,推行最低投资强度准入制度,最低亩产税收考核制度,积极招商引资,鼓励在外乡贤回归创办营销中心、商务总部,促进阀门贸易,拓宽工商税收新的增长点。

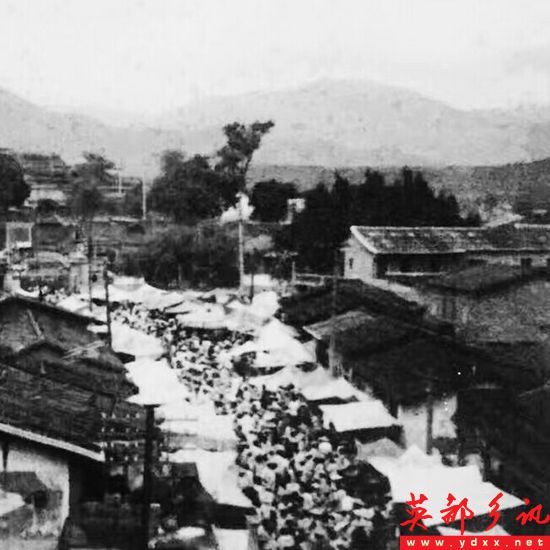

英都最早的街道叫英墟埔,地处英溪南滨,那是一条长达千米的窄窄的石板街,最宽处也不过5米,临街店面密密挨着,虽古老、逼仄,却也是旧时英都繁荣的商业街。新中国成立后,英都开辟了一条新街,叫英墟街,紧邻英墟埔街道,有10余米宽,是土路,但凡雨天,满街泥泞。上个世纪70年代,英墟街铺上石板,上个世纪80年代,英墟街才改为水泥路面。英墟街农历逢四、九为集市,俗称“墟日”。每逢“墟日”,周边仑苍、东田、翔云等乡镇的客商云集,人山人海,很是热闹,呈现一派富庶与繁荣景象。

(1980年代的英墟墟日之繁荣景象)

2000年后,随着商品经济的发展,英都镇开建“金英街”,紧邻“英墟街”,长达2千余米,街道宽30余米,属于商住两用街区。经过几年的建设与完善,“金英花园小区”成为英都镇最为宽敞、繁荣的商住小区,全镇90%以上的商品都在此交易,极大地推动了英都的商贸发展,为城镇化建设打下良好的基础。

英都镇新村建设稳步推进,打造美丽乡村成为英都人的共识。上个世纪90年代,霞溪村率先建设“溪益新村”,这是一个花园式的别墅新村,古朴而又不失现代气派的建筑风格,道路四通八达,绿树成荫,鸟语花香,流水潺潺,置身其间,令人心旷神怡,流连忘返。党的十八大以来,英都镇大力开展美丽乡村建设,旧村改造,新村建设科学规划,有序展开。先后建成荣星村洞后寨新村、中溪洲新村,英东村白玉新村,良山高茹新村、芸林长安新村等,旧村改造同步进行。2015年后,新村建设全面铺开,全镇15个行政村,村村通水泥路,水电、通信全覆盖,每个行政村配备专职清洁工,实现垃圾集中堆放,集中清理,极大地改善了老百姓的居住环境,提高村民的生活质量,村民安居乐业,过上幸福生活。

英溪是英都儿女的母亲河。起源于南安市翔云镇与安溪龙门乡交界的云顶山,自西而东流经英都至仑苍尾寨汇入西溪,全长19公里,流域面积147平方公里。日久天长,沧海桑田。由于水土流失,英溪河道变得狭窄,有些河段堵塞,上个世纪90年代末,还酿成洪灾,造成生命财产损失。此后,英溪有过一次小规模的疏堵。可仍然解决不了洪水泛滥的根本问题。2012年后,英溪开始大规模整治。一期工程已完成中下游疏浚、砌石护坡、固岸工程。二期整治英溪中上游工程,投资2800万元,已完成投资2000万元,预计今年年底可完工。而今,英溪中下游河堤新铺的水泥路宽敞、明亮。溪流两岸绿树成荫,芳草鲜美。漫步英溪河滨路,鸟语花香,赏心悦目。注目英溪,清波荡漾,青山倒影碧水中,煞是好看。英溪两岸,青山绿水,沃野良田,高楼林立,屋舍俨然,宛若世外桃源。山水英溪迷人景观已然成型,成为村民休闲、纳凉、散步好去处。千年英溪焕发着青春容貌。

(英溪)

改革开放以来,英都镇的文化教育、卫生事业迈上新台阶。福建省一级达标高中南安三中办学效益一年比一年高。2019年7月,南安三中以良好的成绩通过福建省一级达标高中复评验收。南安三中的前身是抗战时期从泉州内迁英都的晦鸣中学。当年,学校借英都五世家庙为教学场所。抗日战争胜利后,晦鸣中学迁回泉州,英都乡贤积极奔走,发动群众,群策群力续办中学。同时,利用侨资建了两栋教室,并易名为南英中学,解放后学校收归公办,更名为南安市第三中学。南安三中几经发展壮大,现占地180多亩,总建筑面积3.8万平方米,是目前南安市占地面积最大的中学之一。1989年,旅新侨胞洪恩惠先生独资创建恩惠中学。自建校以来,在各级党委、政府、社会贤达的关心支持下。恩惠中学发展成为一所初具规模的初中校。英都中学创办于上个世纪90年代,是所上规模的初中校。近几年来,学校教学成绩稳居南安市同类学校前列,获得上级教育主管部门的肯定与表扬,深受英都群众好评。

百年老校英都小学旧貌换新颜。呈现在世人面前的是一座现代化的学校,巍峨壮观的教学楼、办公楼,宽敞明亮的教室,舒适、温馨的师生住宅小区,塑胶跑道大操场,绿树成荫,四季鸟语花香,是学子求知的乐园。

2018年秋,英都幼儿园新园区落成,并于9月3日正式开园,提供600个学位。英都的学前教育迈上新台阶。

英都中心卫生院,是泉州市首家“一级甲等”达标医院。病床编制150张,设有内科、外科、骨科、小儿科、妇产科、传染科、放射科等,科室设备较为齐全,拥有CT、彩超等先进医学检测设备,服务范围辐射波及邻近乡镇,受益人口20多万,成为南安市西部医疗、预防、保健、妇幼、康复保健中心。

英都人文荟萃,文化积淀浑厚。“七岩八院”是英都古代人文景观的一个缩影。这些人文景观随着时代的变迁,至解放前,大都荒废。改革开放后,经济发展了,人民温饱问题解决了。人们开始追求精神文化生活。从上个世纪80年代开始,英都乡贤带头发动捐资,修缮,复建“七岩八院”部分建筑景观,先后重建“湖内岩”、“石泉院”、“古竹岩”、“西峰延寿院”、“狮子岩”等古文化景观。与此同时,充分发掘、保护非物质文化遗产。继“南安英都拔拔灯”于2008年6月入选第二批国家级非物质文化遗产名录后,2018年,南安英都良山坂埔古民居入选福建省省级文物保护单位。

(英都拔拔灯)

英都山明水秀,人杰地灵。明清时期,这个古镇走出16个进士、65个秀才、63个贡生,570个秀才。明清重臣洪承畴是英都的杰出人物,以其横跨两个朝代,出将入相,秣马厉兵、南征北战为明王朝建功立业,为清王朝一统中国,为满汉民族大融合,推动社会发展作出巨大贡献。因之,翁山享有“名相故里”、“进士之乡”美称。

俱往矣,数风流人物,还看今朝。没有共产党,就没有新中国,没有新中国,就没有英都的繁荣昌盛。

党的十九大以来,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,英都镇党委、政府提出了新的五年奋斗目标,遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,全力打造“机制活、产业优、百姓富、生态美”的美丽英都。以“一溪两基地、两区四通道”为主线的工作路线图,以项目为抓手,全面推进经济社会各项事业建设。精心打造英溪景观带,建设恒坂阀门基地一期和霞溪工业园,改造镇区,打造民山临溪商务区。建设英仑、英翔、东英四条外联公路,为英都发展装上四个轮子。据报道,今年初以来,英都镇完成税收7862.35万元。顺利实现了时间、任务“双过半”,发展态势良好。

“潮平两岸阔,风正一帆悬”。展望未来,前程似锦。今日英都,如日东升。让我们手拉手,肩并肩,不忘初心,砥砺前行,昂首挺进新时代中国特色社会主义建设中,为实现中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗。明日英都必将实现跨越式发展,续写千年古镇的辉煌篇章。