【英都乡讯消息】5月18日晚上,南安市广播电视台在 “南安新闻” 栏目中播出该台记者林建阳、洪荣智联合采访的电视新闻《英都乡讯:与时俱进,承载十八年的英都记忆》,报道了创刊18年的公益文化小报《英都乡讯》克服种种困难,坚持办报,与时俱进,不断赶 “潮”,使《英都乡讯》报成为英都镇发展进程的记录者,成为一种特殊形式的地方史志。

现将该电视新闻的解说词摘要如下:

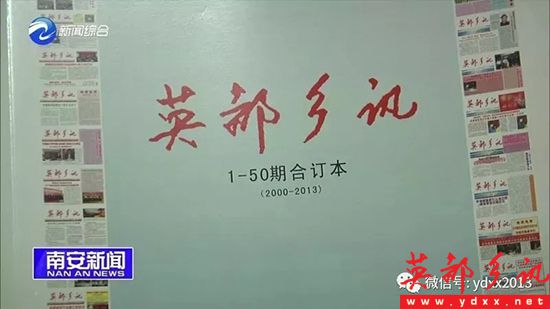

2000年5月,一份名为《英都乡讯》的公益性乡土小报在英都创刊。18年来,这份小报坚持记载英都镇社会、经济及各项事业的发展历程,成为该镇的一张名片。今天,让我们走进《英都乡讯》编辑部,看看它的编者是如何通过小报讲述英都故事的。

78岁的老人廖榕光,是《英都乡讯》的主编。他介绍说,《英都乡讯》的主要职责是向海内外的英都乡亲传递家乡发展的信息,记录英都镇社会、经济等方面的发展历程,让出门在外的英都乡亲能及时了解到家乡变化。从2000年5月第一份《英都乡讯》出刊,每季度一期,至今出刊70期。

在廖榕光的主理下,《英都乡讯》逐步成为英都镇进程的记录者,成为一种特殊形式的地方史志。

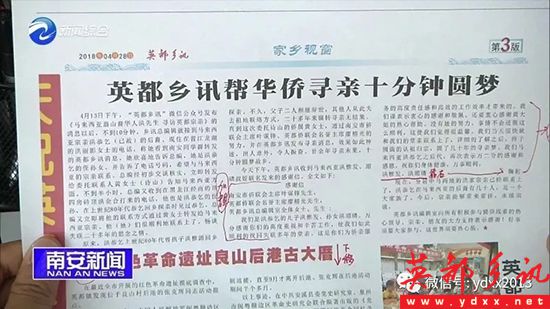

《英都乡讯》还有一份任务,就是发掘报道家乡的历史文化,通过发掘英都的历史文化、民风民俗,帮助海内外乡亲了解家乡文化,从而使他们热爱家乡。每期都在第四版推出文史专栏,用于挖掘和传播英都文化,读者反响很好。乡亲们就反映,希望能把英都的历史、名人、名胜古迹不断发掘整理出来。

廖榕光说,我们一直在努力跟着时代发展,因为科技进步是日新月异的。从一份纸媒小报,到后来网络发展,我就建立网站,有电子版我就搞电子版,微信公众号流行之后,我就努力跟着,这18年来与时俱进,一直在跟着时代前进的步伐。

从办报初始,廖榕光就将《英都乡讯》定义为公益性质,免费赠阅,不登广告。因为没有固定基金支持,廖榕光笑称当了18年的“乞丐”,乡讯的每一期都需要四处拉赞助,所幸,周边的人都很支持。

为了减轻负担,廖榕光还想到了“以报养报”的做法。他成立了工作室,依托当地产业特色,办起了专业期刊,用广告收入来支持《英都乡讯》的各项支出。

依托工作室团队的力量,廖榕光将《英都乡讯》也做成了网站,每一期都制成电子版,一方面减少成本,另一方面也扩大传播渠道。2013年,这份赶“潮”的小报,还在南安率先推出了微信公众号。

家乡的文化需要记录,需要弘扬,需要传承。如何让更多的年轻人对家乡历史更感兴趣,是年近八十的廖榕光如今办刊的思考方向。

廖榕光的孙子廖烨高,受爷爷的影响,他在2010放弃了原先的工作,决定与爷爷一起记录家乡动态。

他的加入给英都乡讯注入了活力因子,现在《英都乡讯》已经不单是一份乡讯小报,它搭乘互联网快车,在多个平台用多个角度展示家乡风采,内容也逐渐趋向年轻化,比如将时下热点与英都风土人情相结合,改编推出本土版的《我们不一样》等MV。

从乡讯小报,到互联网网站,十几年的坚守实属不易,廖榕光凭着对家乡的热爱,不遗余力地为家乡的发展宣传。让我们为这位可敬可爱的英都老人点赞吧!

来源:南安广播电视台