巜身历拔灯七十年》上了福建的主流媒体【新福建】网

本报记者李想摄

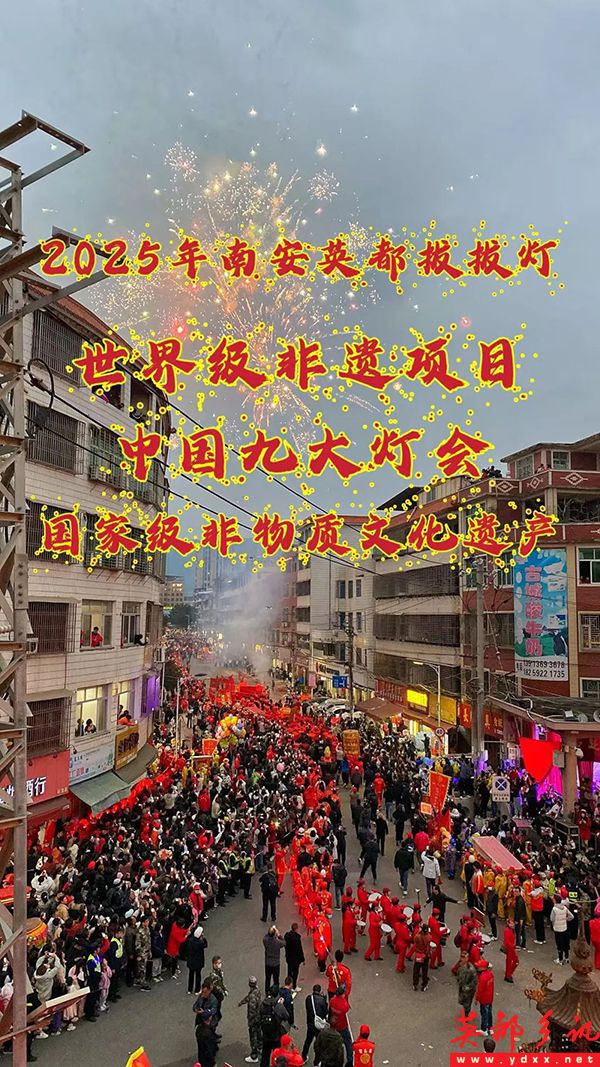

热闹非凡的“拔拔灯”。

廖榕光

家住南安西部的农村,小时候最期待的事就是过年,因为过年有个重要的环节——正月初九“拔拔灯”。参加拔灯的人都是成年男子,个个打着赤脚,为首的人胸前绑着一支扁担,扁担上挂满灯笼,蜡烛把一个个灯笼点亮,串起长长的灯队,老百姓管这叫“大蛇”。几十名壮汉拉着这长长的灯队,呼唤着匍匐前行。灯队绕行在下过春雨的水田间,田里的水波照映那弯曲的“金蛇”,在春意盎然的世界里自由穿行。每个灯队前还有两支红红的火把引路,高举火把者不时上下舞动,大人告诉我,这是“蛇目”。为什么“蛇目”特别亮?因为蛇冬眠了一季,如今春雷响动,万物复苏,金蛇报春来了。

“拔拔灯”的记忆,就这样在我的脑海中烙下深深的印记。如果我是诗人,一定要写一首诗,就叫《金蛇狂舞之歌》。

想用诗歌把这“拔拔灯”豪迈又浪漫的场面表现出来,也只是长大以后才萌生的空想而已。不过我小时候最盼望的就是快点长大,可以亲自去参加拔灯,而不是只当看客。

记得是在15岁那年,也就是1954年的正月初九,我强烈要求要去参加拔灯,这一次,奶奶和爸爸都同意了。奶奶说:“榕榕明年就成丁了,今年可以让他去历练。”不过,奶奶吩咐不许穿鞋,要打赤脚去。奶奶还交代裤带一定要系好、注意安全等话,我当然一切遵命。

参加了那一次拔灯,我才懂得“拔拔灯”真是个体力活。我被安排在灯队的中间,前后都有成人照看着,迅速穿行的队伍到了民居小巷拐弯处,前面的人提醒我,如果走在靠房角这一端,必须提前换个方位,以防被灯绳卡在墙角,自己受伤不要紧,灯队被卡住可是大事故。果然,到了拐弯处,不光要注意个人安全,我还要使尽全力把灯绳往外拽,保证灯队不被墙角卡住,确保灯队顺利前行。

汗流浃背的我,这才懂得胸绑扁担和肩扛灯绳,拉着灯队负重匍匐前行是多么艰苦的劳动啊!

长大后,我参加了很多次拔灯。我一直在思考,闹灯就闹灯,为什么要用大绳把许多灯笼拴在一起,几十号人一起走呢?每个人手提两盏灯奔跑游行,不是更自由自在吗?

时光荏苒,转眼到了改革开放年代。正月初九夜的“拔拔灯”活动,也进入了新的发展时期。人们用小小的汽油发电机,代替了传统的蜡烛,灯笼更亮了,左顾右盼的“蛇目”更是光芒四射,使得整条蛇更加有神气了。再后来,LED光源的普及,让“拔拔灯”更加闪亮、更加安全!科技进步使古老的民俗活动焕发出新的青春活力。

偶然的一次机会,年近八旬的老农民洪本移指着几乎是匍匐行进的拔灯领头人对我说:“你看,拔灯像不像拔船啊?”一句话点拨了我的思绪,这不是活脱脱的拔船人劳动场面再现吗?

英都有一条母亲河叫英溪,它是古南安江水系西溪的主要支流,自宋代以来,繁荣的西溪河运一直是南安西部的交通要道,英溪成了海上丝绸之路内河驿渡的始发地。直到清代,往返英溪至泉州的驳船仍有30艘之多。英溪河上行船的艄公,个个身手不凡,他们顺水放船时轻吟山歌小调,逆水行舟则俯仰呼号,一个个都是“浪里白条”的好汉,时而跳进水中拨正船头,时而沿着陡峭的溪岸几乎是贴着地一步一步往前爬行,粗大的船缆在他们的肩上磨出血来浑然不知。

我访问了十几名民国时代的英溪纤夫,98岁的纤夫洪乌在仍思维清晰,他向我细说了当年英溪纤夫的劳动场景。年复一年往返于英溪至泉州水路上的英溪纤夫,血泪生活是英都人为生存勇敢拼搏的真实写照。

一步一步地深入调查让我太震撼了。顺着英溪河运的思路,年长于我的乡亲父老,为我的调查提供了许多宝贵的信息。

原来,明代以前,英溪上拉纤的船夫是一群陈姓居民,他们世代以内河行船为生,居住在董山村的轩边寨山麓,立有昭惠庙奉祀海神。轩边寨之北麓就是英溪河运船只的最大锚地,叫董林码头,容得下几十艘驳船停泊、装卸货物。英都的丝绸、茶叶,以及南安西部生产的粮食、薪炭,都赖此发运至九日山下的金溪港,其中丝绸、茶叶则在金溪港转运上了外商的番舶,通过海路销往亚、非、拉等地。

元代以后,陈姓船夫离开英都,到外地谋生去了。明朝,洪姓族人在英都繁衍,接续了英溪河运。同时,由于洪姓人丁不断增长,大片肥沃的农田得到开发。洪氏的七世公洪淑斋,接过了奉祀昭惠庙的香火,三迁庙址,并把陈姓船夫每年元宵节以纤绳挂灯的游乐形式,定型为“拔拔灯”。昭惠庙奉祀的海神“仁福王”,成了英都董山村的当境神,游灯的日子也由元宵节改为正月初九的“天诞日”。从此,海神“仁福王”在这里成为司掌河运及农业生产的神灵。当年陈姓船夫在元宵节把灯笼挂在纤绳上,借游灯以求风调雨顺,农民也是同样的企盼!

“拔拔灯”活动,以英都昭惠庙为核心,七百多年从陈姓纤夫到洪姓农民代代相传,人们在拔拔灯活动中,通过群体艺术形式,创造性地把人与天地顽强奋斗、抗争以及他们向天祈求风调雨顺的良好愿望交织在一起,不懈地传递了国泰民安、家族兴旺这一人类千年不变的企盼,组成了泉州人爱拼敢赢的成功精神。

喝英溪水长大的我,因为工作关系一辈子守望家园。没有人叫我做,我却义不容辞地调查、发掘、抢救、复活了这一古老的灯会,尤其是40多年来不断宣传,并成功地把它申报成为县级、市级、省级非物质文化遗产代表作,获得国务院批准列入我国第二批《国家级非物质文化遗产代表作保护名录》。

几十年来,“南安英都拔拔灯”在各级党委、政府的坚强有力的保护下,焕发绚丽光彩。2024年12月,联合国教科文组织批准中国“春节”入选世界文化遗产代表作名录。“南安英都拔拔灯”这一特殊的庆祝春节的大型实践活动,光荣地成为这一世遗项目中的子项目之一。“拔拔灯”走向世界,成为人类共同的文化遗产。

如今的拔拔灯活动,已由新中国成立初期的七八队,发展到28队之多,宗族人丁的兴旺,农民生活水平的提高,国家的发达强盛,使“拔拔灯”活动越闹越红火,参加拔灯(含各种文艺表演队伍)的人数超过半万,看灯的人数超过2万,万人空巷,场面壮观,令人震撼。正月初九之夜,人们几乎彻夜不眠,看灯的人摩肩接踵,维持秩序的警察、保安,真正实行“金吾不禁”,万民自娱自乐。

已届86岁高龄的我,有幸身历拔拔灯70多年,见证了“南安英都拔拔灯”这一特殊灯会经历了神州解放复苏、改革开放发展、社会主义新时代繁荣并成为世遗这一光辉历程。值得记忆,殊足珍贵。新一年拔灯将至,又恰逢蛇年,我们将在拔拔灯的鼓声灯影中,伴随着金蛇过一个精彩的世遗春节。