【英都乡讯消息】“今日,我要跟大家讲的是英都牌坊……”2月28日,“榕光微讲坛”第100讲开播了,和蔼可亲的廖爷爷准时上线,跟听众们娓娓道来。

3年前,廖榕光开设了网上微讲坛,用视频录制的形式,传播南安历史文化。从2017年12月8日第一讲开始,“榕光微讲坛”已成为当地家喻户晓的“节目”,陪伴着村民们走过了1000多个日夜。

10天一讲拍摄录制全自费

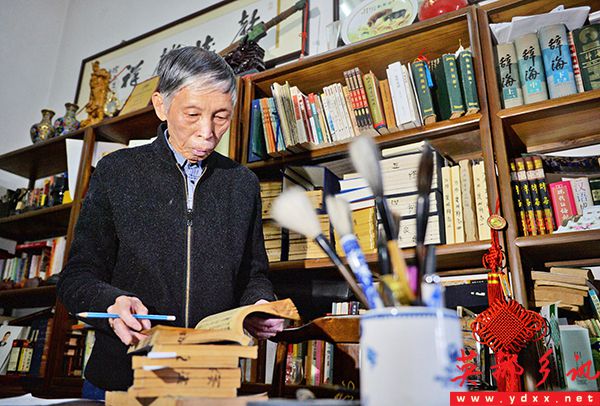

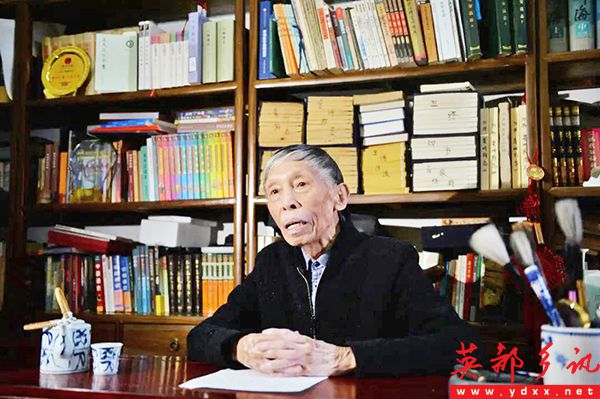

一张长条书桌、一盏茶壶和茶杯,这就是廖榕光的一方小天地……近日,当记者来到廖榕光家时,他正在准备视频录制工作,专注地在手稿上做笔记。

廖榕光是英都镇人,今年82岁。他是长期守望家园的民俗工作者,60多年醉心于民俗文化和闽南地方史研究;他也是新兴媒体达人,办网站、编乡讯、玩抖音、创建公众号,成立工作室……与时俱进传播弘扬优秀传统文化。

“廖老,你懂得这么多,怎么不开课给我们讲古呢?”“爷爷,我看行!咱们就开个闽南语微型文化讲座。”2017年,在村民和孙子的提议下,廖老开起了网上微讲坛。

“如果能通过这种方式,将我所学知识和研究成果向大家分享,何乐而不为?”廖榕光告诉记者,如果只是线下定时定点开讲座,村民未必能抽空凑到一起,覆盖面也不够广,但是视频传播就不一样了,录制下来随时随地都可观看,更为广泛且便捷。

(廖榕光和他的孙子廖烨高一起讨论讲坛内容)

就这样,廖老和孙子张罗起了微讲坛。没有录制场地,他就将家中书房改造成录制现场;没有机器、没有技术,他就自费请人拍摄录制……

微讲坛讲什么好呢?其实,开设初期,廖老心里早就有了主意。他要向大家讲民俗文化、历史名人、人文胜迹、轶事趣闻等,目的就是传播家乡文化。

第一讲,他就跟大家讲了英都地名的来历,收获了近2万的点击量。10天一讲,一讲10分钟,每个月8日、18日、28日,“榕光微讲坛”都会准时跟观众见面,从不失约。

“守望乡愁”六十多载

镜头前的老人虽两鬓斑白,却从容自信,思路清晰,其实这离不开他长年累月的积累,以及背后所做的大量功课。

“1958年参加工作以来,我就没离开过英都”。正如廖老所说,60多年来,他行走在英都古镇的田头地角、市井街坊、左邻右舍,穿越古今历史人文,醉心于民俗文化研究。

“虽然节目是分期播出,但每次录制都是一次录三期,要提前准备三期的节目内容,免不了加班加点。”廖老告诉记者,节目录制前,他就会写手稿,把节目台词顺上一遍又一遍。

录制过程也颇有挑战。还要把握节奏,估摸着时间,把时间控制在10分钟左右;如果有卡壳情况,就得不断重来。“有时候外面再来点鞭炮声、摩托车声、说话声,都要重新录,录上五六次不在话下。”孙子廖烨高告诉记者,大半天下来,爷爷虽口干舌燥、腰酸背痛,却从不喊累,有时候还要克服身体不适状况。

在廖烨高眼中,爷爷对文化很“舍得”,对自己就很吝啬。“爷爷视文化如‘珍宝’,他的书房就有一套不惜重金买下的乾隆版《泉州府志》。”

也因为对文化的珍视和敬重,廖老做起事来总是一丝不苟。如在讲《襄阳府洪世佺的家风》时,他就专程到现场考证;讲《洪兵吃红米》时,他还翻阅了大量的史料,请教了老中医关于红米的营养价值。

在廖老看来,讲坛区别于讲古。“讲古即说书、讲故事,是对小说或民间故事的再创作,有虚构色彩在,而讲坛则需要真实可信,有据可查。”

此外,廖老还配合政府宣传,讲家风家训、移风易俗、华侨精神、疫情防控等。

在去年疫情居家隔离期间,虽然不能请人上门录制,他坚持用手机录制《抗击疫情一定会胜利》,亲自撰写闽南语顺口溜,自编快板宣传节目,不但在讲坛播出,还被市委组织部选送上级交流。

“只要身体吃得消,我会一直讲下去”

他讲“割香”“供天公”和“谢天公”,让人们了解闽南的独特民俗;他讲翁山十二景,带人们翻阅英都的名胜古迹、自然风光;他讲华侨精神,带人们走近华侨,感受华侨的爱国爱乡情怀;他讲英都文物保护单位,激发村民们保护的共鸣;他讲移风易俗、讲家风家训,弘扬文明新风……在村民眼里,廖老犹如一部闽南活字典,让人“涨了”知识,开了眼界。

在充满乡土气息的授课中,这位“土专家”也收获了一波农村粉丝团。

50多岁的洪淑丽虽目不识丁,偶然间听到廖老的节目后,却开始学习上网“冲浪”,成了廖老的忠实粉丝。

“她说很喜欢我的微讲坛,专程加了我微信,让我每期节目都要发给她,兴许是因为节目的通俗易懂,让她有了‘再学习’的机会。”这样的“粉丝”,让廖老倍感欣喜,因此每次节目链接一出来,他总会第一时间分享。

在西安经商的洪文河同样喜欢廖老的节目,对他来说,廖老的“微讲坛”,是乡愁的味道。“廖老的讲坛内容丰富,涉及天文地理,讲起来声情并茂,加深了我们对历史文化和民俗的了解。”

在南京经商的陈玉栋看了廖老的节目后,听闻最大的困难是资金支持,直接赞助了4个月的录制费用,这让廖老备受感动,还专程写了一封感谢信。

如今,“榕光微讲坛”早已火遍大街小巷,成为家喻户晓的节目,村民们茶余饭后的谈资。据不完全统计,“榕光微讲坛”阅读量在微信公众号、腾讯视频、抖音等平台点击量累计超200万。

“廖老,你昨天的节目我看了,讲得真是精彩!”“廖老你一定要长命百岁,一直给我们讲课”……走在大街小巷,村民们打call的话语总会让廖老如沐春风、备受鼓舞,有了继续开讲的动力。

“历史文化是创作的源泉,就算10个老廖、20个老廖也讲不完,只要身体吃得消,我会一直讲下去,讲到讲不动了为止……”82岁,100讲,点击量超200万,这几个简单数字背后,却是一位老人的热爱和坚持。(来源:2021年3月1日的《海丝商报》第二版)