作者:榕光

族谱,也叫家谱、宗谱,是一种以表谱形式记载家族世系繁衍的书。族谱不但记录着家族的来源,迁徙的轨迹,还有家族生息、繁衍、婚姻、文化、族规、家训、重要人物等丰富内容,是非常珍贵的人文资料。因此,族谱和地方志(省志、府志、县志)、国史并称为中华民族的三大文献。

修编族谱,主要目的是为了明世系、序长幼、辨亲疏,尊敬祖宗,启迪后生。

中华民族修纂族谱的历史悠久,最早的族谱据传始于汉代,但即使到了隋唐五代之前,修谱之风仅局限于官方。唐末五代的连年战乱,使原来记载士族门第的家谱化为灰烬,直至宋代社会稳定之后,修谱之风才又重新盛行,且从官方流向民间。随着经济的发展和人口的增加。明清时期民间大兴修谱之风,且规模越修越大。

翁山洪氏的族谱始于明弘治元年(1488),西轩长房六世孙洪旸道首编武荣翁山洪氏族谱,该谱记载了翁山洪氏一至七世的世系。明万历四十七年(1619)完成了第二次修谱,世系收录至第十二世。清乾隆五年(1740)东轩四房十四世孙、退休的老翰林洪科捷主持翁山洪氏第三次修谱,此次修谱的续修范围延伸到第十七世(东轩至十七世“文”字辈,西轩则大多只收录到十六世“绍”字辈)。

中华民国时期,由于战乱不断,迄无宁岁,1943年,时任南安商会会长的西轩长房二十世孙洪恭树曾发起续修族谱,虽经努力,但最终未能实现。

中华人民共和国成立以后,历经1958年破除迷信及后来的“文化大革命”运动,散佚在各户的许多手抄族谱被当作“封建文化”而惨遭查抄、销毁,旧族谱及家庭自编家谱几乎损毁殆尽。

1990年,西轩二房二十三世裔孙洪瑞生倡议并亲自主持续修族谱,这是翁山洪氏的第四次修谱。因历经浩劫,老一辈相继谢世,许多房份从第十六世“绍”字辈到十九世“孝”字辈资料缺失,此次修谱无异于在废墟上重建大厦,困难重重。该谱于1993年告竣。但因从“绍”字辈至“孝”字辈之间资料严重缺失,许多房份世系衔接困难,差错在所难免。2006年又进行了一次修订,仍然存有差错。

英亭宗支本房历史上未曾独立修过家谱。乾隆版《武荣翁山洪氏族谱》只记载自洪奕义(奕道)起“奕”“世”“绍”三代世次信息,此后,并无续修。1993年版洪瑞生修纂《翁山谱志》及2006年翁山洪氏家庙管委会续修《翁山谱志》,均因无准确资料,“绍”“文”“光”“孝”四辈的衔接十分困难,加上时间怱促,错、漏在所难免,对接也有可能不准确,这是历史原因造成,非单凭主观努力可以避免的。

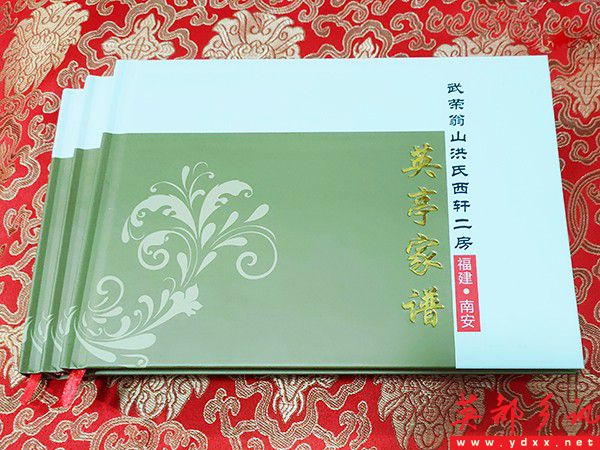

盛世修志。进入二十一世纪之后,翁山洪氏各房份续修宗支家谱,在此形势下,英亭族中贤达呼吁编修本房家谱。工程于2019年10月启动,组织人员入户普查。为体现男女平等的时代进步精神,规定女性(配偶、女儿)姓名同样入谱。

鉴于历史资料缺失及海外族裔联系困难,缺憾在所难免,期待着进一步发现历史资料,并望联络海外宗亲踊跃支持,使这本家谱更臻完善。毕竟这是英亭家族史上的第一部家谱,是我族文明进步的体现。尽管未尽完善,我们仍然战战兢兢地把它奉献祖宗,上以昭告祖祢,下则留泽后生。

公元2019年12月30日

附:英亭始祖洪奕义传略

洪奕义,幼名道,字惠仲,号敬轩,尊称道使。翁山洪氏西轩二房八世芦山公(俗呼旧祖)派下朴斋公第三子。生于1680年,卒于1751年,享年72岁。“英亭”是他始创的堂号。

奕义少读诗书,致力发展农耕,家资殷厚。见亲疏有难必尽力相帮,对乡闾慈善公益事业必热心襄助。独资捐建翁山西轩二房八世祖芦山公宗祠(俗呼“旧祖祖厝”)。乾隆年间被荐为乡饮大宾,受朝廷表彰,出席南安县乡饮宴,南安知县赐匾“年高德邵”荣归。逝世后被宗亲尊称为“道使”。

洪奕义的裔孙现分居英都镇民山村英亭、寨后,英东村英亭,霞溪村东墘,并分居香港、印尼、马来西亚。主要人物有民国时期的反段护法义士洪汝复(1880—1924)和英都才女洪德成(1908—1944)。当代有洪金聪,清华大学毕业,巴黎拉维莱特建筑学院建筑硕士学位,美国亚特兰大佐治亚理工学院硕士学位,中国国家一级注册建筑师。主要业绩:美丽乡村、特色小镇、文化创意和设计运营。