【英都乡讯消息】12月16日出版的《泉州晚报》在第10版发表该报记者黄耿煌采写的《八旬“土博士”——田野调查30载 传述乡史39万字》,全文转载如下:

80岁的“80后”、自学成才“土博士”、民间博士乡村派……这些溢美之词,说的都是南安英都一位年届八秩、专注民俗、地方史研究的老人廖榕光。

廖榕光(右一)在民山村查访百岁老艺人洪乌在(左一),听演奏英都大鼓吹的乐曲《百家村》

这位老人几乎每天都在进行田野调查,挖掘、考证、记载本乡本土的风土人情,传之后人、弘扬优秀传统文化。

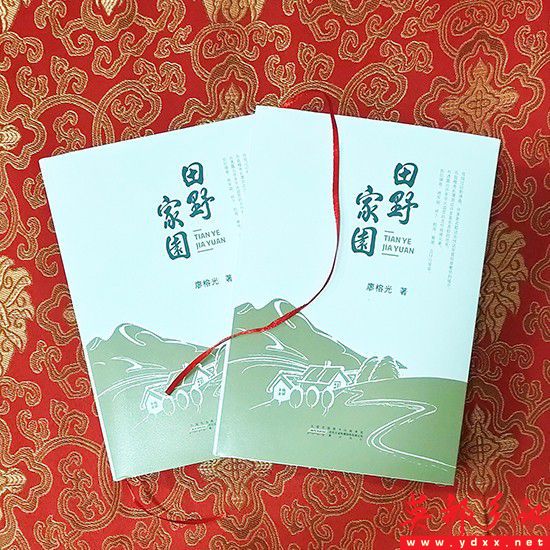

30年写出39万字,每一篇文章都是经过考证、调查的乡土人文。日前,老人将30年来的研究成果,整理成书,命之曰《田野家园》,引得人们争睹为快。

“我自1958年参加工作以后,一直从未离开生我养我的家乡英都镇。”讲起研究乡土文化的缘由,廖榕光说,对家乡的深情挚爱,使得他工作之余常常做些民俗调查和地方史研究。退休以后,他更全身心研究,查阅大量典籍,为了考证史料,甚至远赴省外查证,或让朋友从国外拍摄资料。慢慢地,他便成了南安远近闻名的民俗专家。

廖榕光的研究,主要分为“民俗”和“历史”两大类。民俗类的涉及岁时节令、民间信仰、乡风民俗、民间文艺、宗教世俗、英都美食、农耕文化等,如《漫话中元节》介绍了闽南中元节“普祀”的普世人文关怀,《神缘连台岛,香火播南洋》讲述了水沟馆“王爷公”与台湾省、南洋诸国的神缘关系。历史类的有地名掌故、海丝寻踪、家训家规、宗祠文化、名人传略、历史事件、遗址考古等,如《从地名看英溪古代航运》考证英溪内河运输与泉州海上丝路的密切关系,如《张克辉和英都革命烈士纪念碑》记录了英都的革命遗址及英都地下革命斗争的光辉历程。

这些文章都凝结了廖榕光矢志不渝的探索和调查。为写革命史迹,他20年来不断调查考证,写出《十六壮士血洒东田》还原了共和国红色政权初成立时革命战士为捍卫胜利果实殊死搏斗壮烈牺牲的事件,并一一调查出革命烈士的籍贯。为写洪潘传记,他历经20多年调查、搜集材料,写成中国军乐事业奠基者洪潘最完整传记。

老人的坚持和努力,获得了应有回报和肯定。他撰写申报论证报告,助力英都拔拔灯成为南安首个国家级非物质文化遗产,成为英都拔拔灯代表性传承人;《中华民族丧葬文化的特殊文体——铭旌》和《闽南特殊的民间信仰习俗“佛生日”》在中国民俗学会年会宣读交流;《洪适的民本思想初探》在纪念洪适诞辰900周年学术研讨会宣读交流。

为了更好地传播弘扬优秀传统文化,他还编乡讯、办网站、开公众号、玩抖音,像一位年轻人那样,紧跟潮流,用最新的平台传播乡土文化。

12月11日,南安市社科联为《田野家园》一书举行新书发布座谈会,南安文史界、社科社团人士齐聚一堂,一致点赞廖榕光的钻研精神和辛勤付出,坚守一位农村文化工作者的初心,认为该书是货真价实的文史材料,足以传世,让子孙后代了解和传承乡土文化。“他是一位精神家园的坚守者。”南安市委常委、宣传部长吴忠溪为书作序说,廖榕光的研究成果,“足以丰富我们的乡土记忆,丰富我们的乡史档案”。中国民俗学会还发来贺电,赞誉他对地方民俗文化的深度挖掘。

(座谈会会场)

该书在英都乡贤捐助下印刷面世,廖榕光表示,“如果有对乡土风情感兴趣的读者索书,我愿意赠送给他。”他还计划将书送给图书馆、方志办等。(来源:泉州晚报,记者黄耿煌/文,廖榕光/供图)

附:中国民俗学会给《田野家园》新书发布座谈会的贺电,全文如下:

贺巜田野家园》出版

廖榕光先生是中国民俗学会资深会员,数十年来,他致力于地方民俗文化的深度挖掘,成绩斐然。值此文集出版之际,我代表中国民俗学会、并以我个人的名义表示热烈祝贺!

祝廖榕光先生学术生命长青,身心健康安泰!

中国社会科学院研究员

中国民俗学会会长

叶涛

2019年12月11日