作者:洪文辉

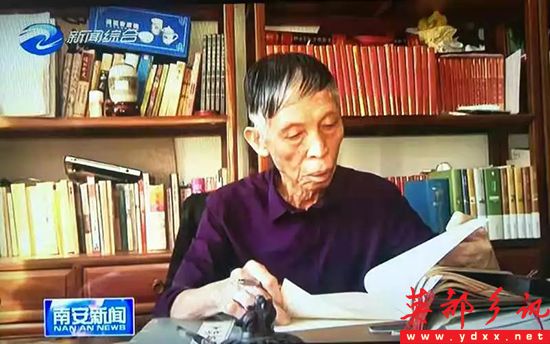

廖榕光这名字,在英都可谓家喻户晓。他靠自学成才,成为远近闻名的闽南民俗专家。而今,年届杖朝之年的榕光先生仍任《英都乡讯》主编之责,笔耕不辍,时有新作问世。其执著于传播中华传统文化、挖掘家乡文史宝藏,普及民俗文化的敬业精神,令人肃然起敬。

笔者与榕光先生称得上是忘年之交,拜读过他的许多文章,聆听过他的诸多教诲,受益匪浅。几年前,我就想着举笔写写榕光先生,却又屡次搁笔。已亥年正月初一,笔者兴致勃勃地到英都洪氏家庙参观“家训馆”、“先贤勋业榜”。拜读那一篇篇史料翔实、文笔流畅、语言清新、质朴、通俗易懂的名人经典家训、先贤勋业华章,犹如置身于人文大观园之中,饱览家乡先贤风采华章,吮吸诗书之气,心胸豁然开朗,敬仰之情油然而生。得知“家训馆”、“先贤勋业榜”的资料、介绍文章,大都由民俗专家榕光先生收集、整理、撰写的,我很是感动。近日,英都镇官方微信号“魅力英都”公众号报道了2018年度“身边故事·共同铭记”评选活动揭晓的消息,榕光先生光荣入选,英都镇党委、政府给他的颁奖词是:“闽南民俗行家,新兴媒体达人;一颗红心念党恩,满腔热血写春秋。”我认为,这是对榕光先生致力于民俗文化研究取得的成就作出的相当准确的评价。便有一种表达的冲动,于是提起笔来,写下我对榕光先生的敬仰之情。

我读小学的时候,就听说过廖明榕这名字(后来才知道,他在生产队劳动时记工员把他的名“文龙”音讹而成的。他并不深究,他说这只是个符号,工分没少记就行了。而榕光则是他念书时学籍的名字)。当年,他从乡政府通讯员做起,而后成为英都公社文化馆馆长。在墙报栏上,经常看到由他抄写的宣传材料,内容是什么,大都忘了,唯一留下印象的是他的毛笔字,很特别,笔画匀称,结构类似于“坐”字型,上部有些尖,下部宽平,自成一家。虽说不上遒劲飘逸,却字字实在,看着养眼、顺心。因之,心里头有一种莫名的崇拜。1970年,我还在小学读书,有一回在英墟埔看见一队被押着“游街示众”的“坏分子”,其中有一个胸前纸牌上写着“廖榕光”字样的瘦高个年青人。这人就是之前听说的廖明榕。于是,先前对他的莫名崇拜开始淡然,继而消失了,取而代之的是疑惑不解。

此后,很长一段时间没有了关于明榕的消息。后来,我听说,他因为“站错队”,丢了饭碗,在生产队劳动,还曾经离开家门做打铁匠。为此,我心里头涌起一种难以名状的辛酸、落寞与同情。

1976年秋,我高中毕业后留在南安三中代课。那时榕光先生也在南安三中做代课教师,由于彼此不是很熟悉,加之任教年级、课程不同,虽时常见面,也有过教学上的互动与探究,但大多是浅层面的、过程式的。后来,我上了大学,他离开学校到英都公社企业办任职。尽管相处时间短暂,却也成就了我们彼此人生旅途中一段难以忘却的记忆。至今,回想起来,仿佛就在昨天,很是留恋。

改革开放大潮涌起,家乡英都兴起水暖器材产业,榕光先生开始致力于为乡镇企业宣传推介工作。记得是1991年寒冬的一个早上,榕光先生拿着一叠厚厚的企业申报材料,让我帮忙撰写有关资料。记得其中有一份是“华英阀门厂”法人代表洪栋梁申报工程师的表格。虽然对于企业生产资料不太熟悉,但我还是乐意地接受了。由于廖老师提供了一份申报材料范本,所以,我也做得挺顺利的。廖老师审阅后,甚为满意,赞誉有加。这一次愉快的工作层面的接触与互动,给我留下了深刻的印象。

2000年,榕光先生从企业办退休后,担任了英都商会等企业协会的秘书长职务。他创办了《英都乡讯》并任主编,成为南安有名的媒体人。他在为水暖产业的发展呕心沥血的同时,还致力于民俗文化的研究与传承工作,取得了骄人的成绩。先后发表《闽南工商民俗做牙》《南音的曲艺化表演形式妆阁》《英都拔拔灯》《南少林拳术刣狮》《古代军乐遗响英都大鼓吹》等研究论文20多篇,都入选南安市非物质文化遗产保护论文集。我对榕光先生的敬仰由来已久,尤其他挖掘、整理、撰写的《英都拔拔灯》论文,并因之申遗成功,让“英都拔拔灯”成为国家非物质文化遗产保护名录,直至目前仍然是南安市唯一的一项国家非遗,更是让我由衷敬佩。2016年他被中国民俗学会吸收为会员,之后于2017、2018连续两年参加该学会的学术年会,每年都在会上发表崭新的民俗调查论文,与众多国家级民俗工作者交流切磋,获得好评。

榕光先生挖掘、整理、撰写成文的地方文化篇章,从“七岩八院” “翁山历史沿革” “翁山古今名人” “翁山古今英雄事迹”,以及英都古往今来农、工、商概况,方方面面,娓娓道来,以史实为依据,叙议结合,义理辩析,见解独到,可读性强,不失为家乡民俗文化的普及读物。其中,不乏重量级精品,如《 锦州纪功碑调查》《京华何处文襄居》《董小宛何曾入清宫》《吕宗健,向〈贰臣传〉叫板的第一人》《顺治帝迎见五世达赖礼仪之争》等调查报告和学术论文,引起国家清史编撰委员会领导、清史专家的重视,并收入《洪承畴研究》文集中。《顺治帝迎见五世达赖礼仪之争》一文由国家内参《清史参考》印发,供中央领导参考。

近几年来,榕光先生在线推出《榕光微讲坛》栏目,很有创意,很接地气,成为宣传、推介乡土文化的活课堂,深受社会各界好评。

榕光先生对民俗文化的研究、造诣颇深。文如其人,用在榕光先生身上,再恰当不过。榕光先生作为闽南民俗专家 ,实至名归。

笔者因文学创作经常与榕光先生交流、切磋。承蒙厚爱,不吝赐教,收获满满。记得去年冬,我写就《疯清秀的飘泊人生》一文,奉送榕光先生斧正。他看完后,提议把“疯”改为“肖”,而后又建议改为“俏”。为此,他引经据典,说从闽南方言角度论,“俏”接地气,雅俗共赏。其睿智与博学让我很是佩服,其诲人不倦的精神品质,堪为师表。

榕光先生致力于民俗文化研究之余,创作了许许多多楹联、诗歌作品。2011年,他的诗联作品《守望家园》一书由作家出版社出版。内容涉及山水、花鸟草木、名胜古迹、祠庙、民居、礼仪、婚丧喜庆等。其楹联对仗之工整、联意之深远,用典之雅,既不晦涩,又不落俗套,足见其功底之深。其诗,通俗易懂,意境深远,不乏哲理之篇章,读来朗朗上口,堪为佳作。诗词名家陈华峰、林和胜有诗赞曰:“穷探民俗出奇迹,妙构文章见睿思。一卷诗联新结集,真言传世复何疑”。“朴下柴扉通海门,榕光五彩笔缤纷。行云流水窗前过,国色天香赋与君”。拜读《守望家园》一书,氤氲于联语诗声之气息,仿佛徜徉于诗艺长廊里,沉醉不知归。

而今,榕光先生老当益壮,依然频频活跃于社交场合,现身于媒体交流平台,出席国家级民俗文化学术研讨会议,发表学术研究成果。在笔者看来,榕光先生近乎玩命般的工作状态,不知疲倦的创作精神,既不在于逞强,也不在于逞能,而是基于对家园的深爱,基于一个文化人对民俗文化的责任与担当。榕光先生老而弥坚,焕发艺术青春。他犹如中华文化百花园里一株绽放的奇葩,香飘四季。(转自“魅力英都”)