作者:洪文辉 摄影:洪宗洲

英溪,发源于南安市翔云乡与安溪县龙门乡交界的云顶山(海拔1175米)。自西南向东北流经翔云、英都、仑苍,至仑苍镇楼尾寨汇入晋江西溪,全长19公里,流域面积147平方公里,其上游筑有坂头水库(蓄水量1064万立方米)。

我的家乡有条名闻遐迩的河流——英溪。她源自南安最西端与安溪、同安交界处的深山密林,自西而东蜿蜒几十里,横贯古镇英都,汇入西溪,融入晋江。清澈、甘甜的英溪水哺育着一代代英溪儿女,是家乡当之无愧的母亲河。

小时候,听奶奶讲母亲河的故事,至今记忆犹新。源远流长的母亲河上游有个远近闻名的名胜古迹——“素月孤舟”。据说,明末清初朝廷重臣、家乡名人洪承畴之弟洪承畯因不屑于其兄仕清,立下“头不戴清朝天,脚不踏清朝地”的誓言,在英溪上游一段夹岸绿树掩映、藤蔓缠绕、溪流充沛、和缓的河段,造了一艘大木舟为居家处所,自得水上人家之乐。也许是洪承畯的赤胆忠心感动了天地,夹岸绿树、紫藤长势迅猛,遮天蔽日,碧溪、月色、孤舟,别有洞天。作为书法家,喜做“明清隐人”的洪承畯感于时世、身世沧桑,在溪流中一块露出水面二尺余高的大石头上亲笔书写“素月孤舟”四个苍劲俊逸、如行云流水的大字,浓缩了一段传奇历史故事,成为英溪一处弥足珍贵的人文景观。每当我徘徊于“素月孤舟”,遥想家乡先贤气贯长虹的精神气概,景仰之情油然而生。至于他们的是非功过,自有历史评说,对我这家乡人而言,膜拜之余,更多的是对母亲河心生的敬畏与依恋。

英溪中游的古渡码头遗址——董林渡,见证着英溪古老内河航运的历史。古时候,家乡依托九曲十八弯的英溪,以驳船航运,直通泉州港。在家乡“昭惠庙”每年正月初九的“拔拔灯”民俗活动中,那状似纤夫拉船的“灯龙”长阵再现了古老英溪行船人逆水行舟、艰难拼搏的劳动情景,映现着古老英溪内河航运的原始风貌,闪烁着泉州古老海上“丝绸之路”原生态的历史光芒。紧邻董林渡的“待驾桥”,是封建王朝时代家乡名宦、乡绅迎候朝廷达官贵人,接送官府文书的驿站。古往今来,无数起起落落、悲欢离合,令人津津乐道的传说在这儿演绎,亦真亦幻,向世人展现着家乡浑厚的文化积淀以及曾经的辉煌历史。“待驾桥”更因为清初皇室郡主嫁入英都洪门,为洪承畴孙媳妇而留下的足迹成为家乡人心目中的圣地。

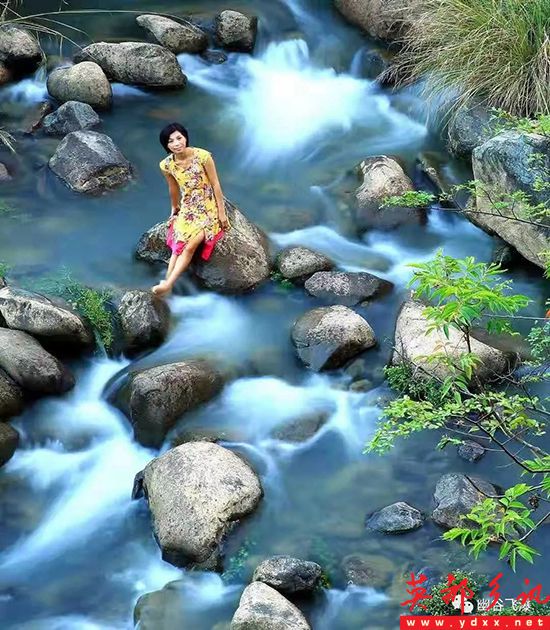

迷人的英溪是我童年的乐园。儿时的我常与伙伴们在英溪戏水、捉鱼,在溪岸密林里捉迷藏、玩游戏;盛夏时节,我们呼朋引伴,在母亲河的怀抱中畅游。回想起那幸福、快乐的童年时光,这一切仿佛就在昨天。

时过境迁。上个世纪七十年代,英溪上游兴建了坂头水库。英溪的水流量少了,溪门变得窄了、堵了,河床开始裸露,加之过度垦荒、开发,导致水土流失,母亲河失去了昔日的风采,变得面目全非。记得是1997年夏天,一场突如其来的暴风雨所引发的洪水灾难,冲垮了桥梁,摧毁了溪滨人家,淹毁了英溪两岸大片良田,造成重大的生命财产损失。

水灾过后,当地政府组织人力、物力对英溪展开过小规模局部的疏堵,但那仅是解一时之塞而已。长年在外谋生的我,偶尔回家乡,目睹母亲河日渐干瘪,呈现百孔千疮的模样,不禁感伤落泪。

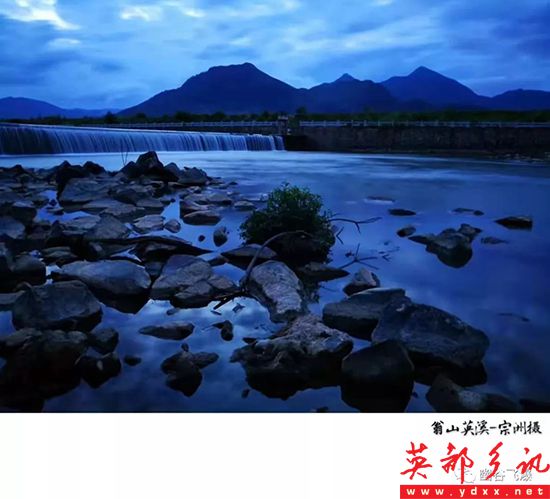

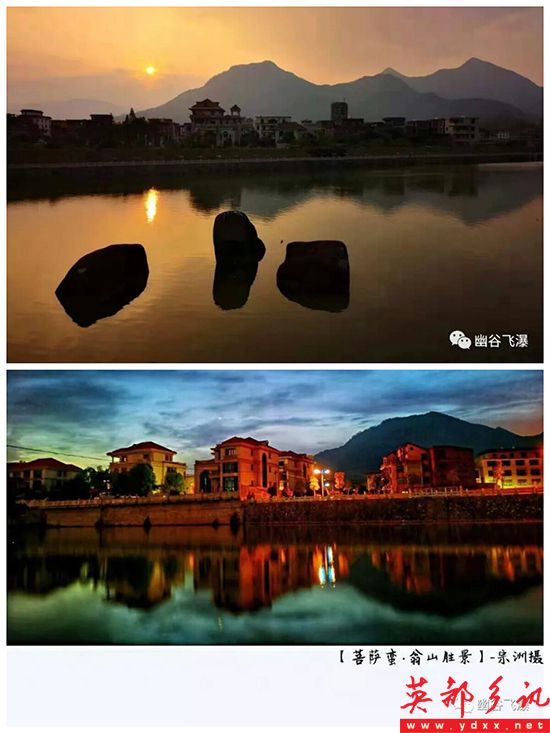

近日,我回家乡,惊奇地发现英溪里有几部机械铲车、挖掘机正在忙碌地清理河道,英溪两岸的危险地段也在筑堤砌石护坡。放眼母亲河,已然变得平坦、宽敞、明净起来,溪水仿佛突然间涨高了,在冬日阳光照耀下,波光滟潋,生机蓬勃。

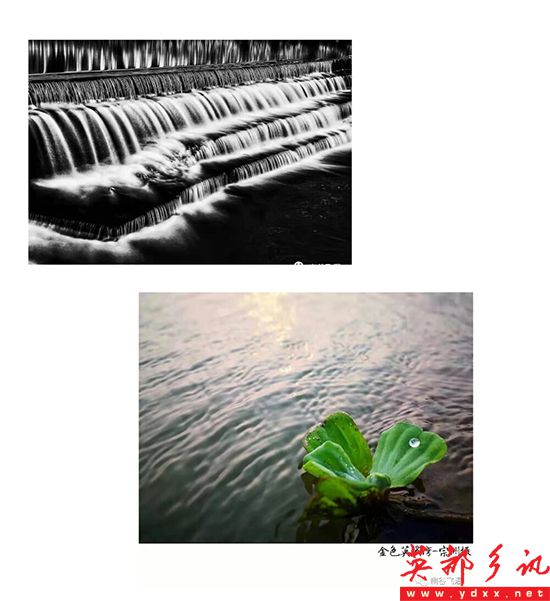

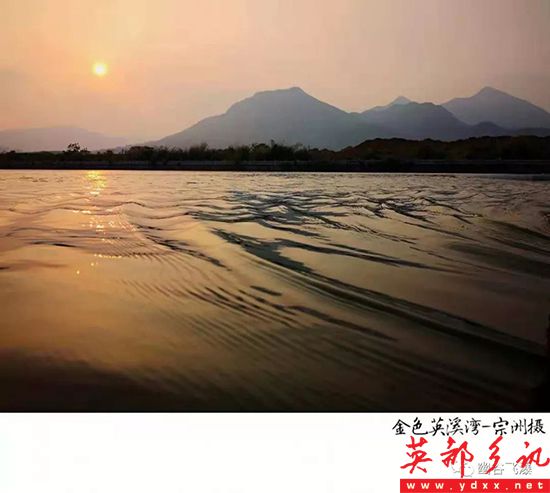

今日英溪,几经疏浚、整治,大部分河段已经用石头、混凝土砌起护河坡。河堤上新铺的水泥路宽敞、明亮。溪流两岸芳草鲜美,绿树成荫。漫步英溪河滨路,鸟语花香,情为景生,景为心造,处处是景,赏心悦目。注目英溪,清波荡漾,青山倒映碧水中,若隐若现,煞是好看。眺望英溪两岸,青山绿水,沃野良田,高楼林立,屋舍俨然,百姓安居乐业,宛若世外桃源,令人流连忘返。

山水英溪迷人景观已然成型,成为村民休闲、纳凉、散步的好去处。千年英溪焕发青春的容貌。

英溪,我的母亲河,追寻你曾经走过的历史足迹,七岩八院,云从古室,溪益学馆……一个个浑厚的历史文化积淀的象征,一个个声名远扬的人文景观,让我肃然起敬。

英溪,我的母亲河,你是我憧憬的精神地理家园。假如能巧用你天然的地理条件,建成英溪两岸花园般的新农村,让英溪再现昔日轻舟荡漾的美丽时光,我一定会怀着朝圣般的虔诚之心,驾一叶扁舟,徜徉“素月孤舟”,探访董林古渡,任思绪飞扬,奔向美好的明天。