作者:洪文辉

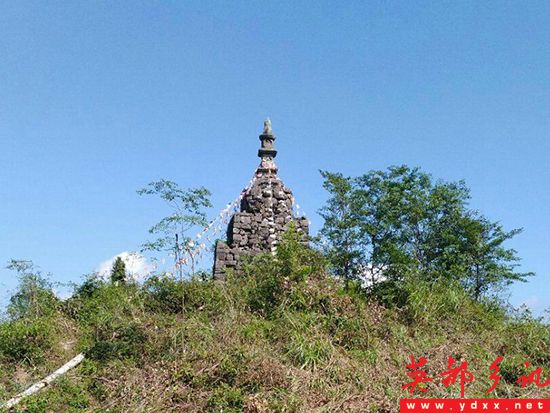

我的家乡英都,有一座古老的石塔,叫作“牛尾塔”,坐落于古迹山与紫山交界处“雨亭岭”上,是保存至今的英都古文化建筑之一。“牛尾塔”不大,却远近闻名。

我懂事的时候起,就听说过“牛尾塔”。那时,我与儿时的玩伴们玩“过虎关”、“打纸牌”、“抽陀螺”,都要论输赢。输的一方往往许诺道:“‘洞后寨’割一块赔你”,或者说“‘牛尾塔’借你看看”。明知不现实,却也得以此“空头支票”过把瘾。

小时候,我听大人们讲过一段“牛尾塔”的故事:很久很久以前,有位仙人路过翁山,感动于翁山人间仙景,遂托梦翁山乡贤于紫山顶建了一座石塔,蔚为壮观。据说,石塔夜里会发光,仿佛镶在紫山上的一颗夜明珠,为翁山黎民布施紫气祥光。四方游客慕名而至,叹为奇观。然而,石塔建成不久,山外有一村庄出现鸡不啼、狗不叫怪事。对此,村里人迷惑不解,很是惶恐,不知所措。后来得一风水先生指点迷津,说是紫山上石塔碍了风水所致。于是,举全村之力,连夜把石塔搬迁至“雨亭岭”上。此后,山村重现鸡鸣狗吠,百姓安居乐业。故事是真是假,无以考据。但“牛尾塔”因之披上了神秘的色彩,多了一段让人津津乐道的传奇故事。

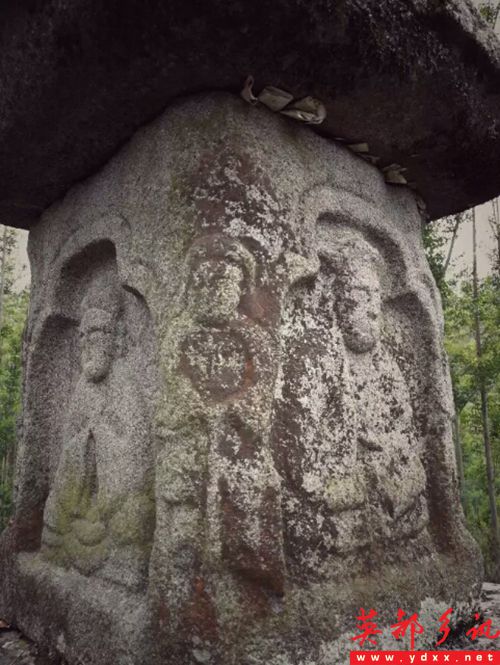

我的少年时代,每逢节假日,就挑着竹笼跟着村里的放牛郎到“牛尾塔”拾柴火。我们这些顽童经常爬上“牛尾塔”玩捉迷藏。印象中的“牛尾塔”都是用花岗岩石块垒起的,塔尖也是石头的。整座石塔为实心石雕五层,基座石砌三层。塔石很粗糙,表面呈黑灰色,石块缝隙显眼,也没有任何粘合剂的痕迹。但石塔很结实、牢固,天造地设般地屹立于山巅。站在石塔上眺望英都,青山绿水,沃野良田,屋舍俨然。尤为夕阳西下之际,登临“牛尾塔”,看翁山大地,满眼是“暧暧远人村,依依墟里烟”的迷人景象,宛若“世外桃源”。

“雨亭岭”是旧时英都与外界交通的要道。“雨亭岭”上有一株巨大的古榕树,枝繁叶茂,四季常青,成为过往行人的天然驿站。古榕西北边,有片平坦山野,是“牛尾塔茶场”所在地。“雨亭岭”周边有漫山遍野的茶园,山野间生长着油茶。这里,每逢春茶、秋茶收获季节,人声鼎沸,很是热闹。

我从12岁那年开始,就经常与伙伴们上山采油茶。有一次,我们一行3人到“牛尾塔”采油茶。晌午时分,正欲回家,天空忽然下起雨来。我们跑到“牛尾塔茶场”避雨,好心的茶场工人还请我们吃了地瓜粥,让我很是感动。至今回想起来,心里头还是暖暖的。

我上中学时,每逢村里秋季“开山割柴”时节,都得上山挑柴。有时,一连十多天路过“牛尾塔”,每天往返三趟,沉重的柴草压弯了我的腰,其艰辛可想而知。时至今日,我时常自嘲道:个子矮,多半是上山挑柴压迫所致。

“牛尾塔”在我的人生旅途中,还是个“方向标”。当年,每当我挑着担、背着箩筐从家门口出发,远远地看见“牛尾塔”,便会不由自主地加快脚步,去完成砍柴、放牛、采油茶的任务;每当我肩挑背驮,负重前行至“牛尾塔”下,便会稍作歇息。望着山下不远处的村庄,心里头便油然而生即将到家的喜悦,脚步也变得轻快起来。后来,我在南安三中读书,每天站在学校大门口,遥望东边的“牛尾塔”,就会浮想联翩,期盼着跨过“牛尾塔”这道高高的山岗,去寻觅我心中的远方,放飞我的理想。我想,我的中学时代正值文革,却能不为“读书无用论”左右,认认真真地读了一些书。靠的就是总有一天,我要越过“牛尾塔”这道山岗,去实现我的理想这一信念的支撑。

1978年秋,我上了大学后,就再也没到过“牛尾塔”。

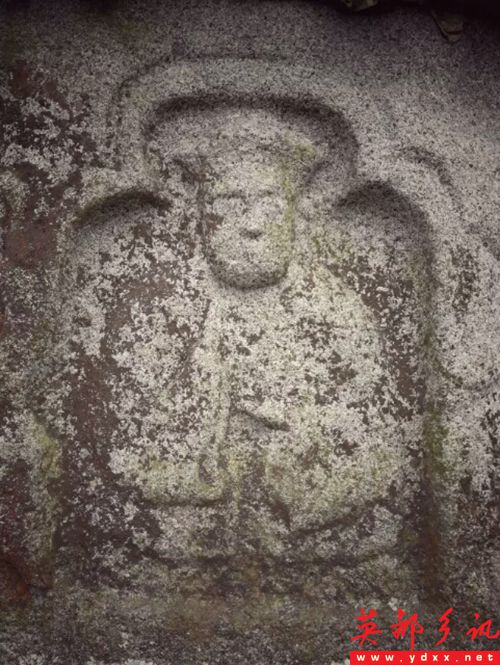

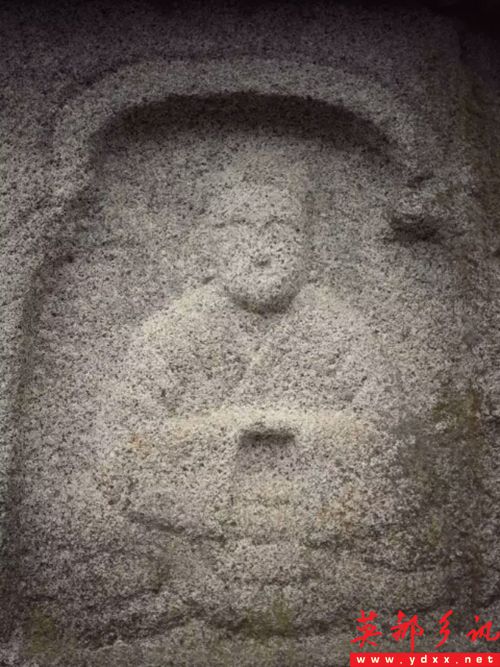

据介绍,“牛尾塔”始建于南宋宝庆年间。有个传说,说当年有个赵御史,坐轿路过“雨亭岭”,遥望翁山胜境,感慨万千,突发奇想,许下在此建造石塔,让路人登临揽胜之愿景。不久,当地府郡派人动工修建石塔,了却赵御史夙愿。为记念赵御史恩德,石塔取名“御史塔”。后来,因谐音讹传,便成了“牛尾塔”。这当然只是个传说。根据民俗专家榕光先生的考证,牛尾塔应是佛教塔,塔身雕满佛像,是属于慈济禅院的宗教建筑,慈济院的遗址在石塔附近,1960年代断垣残壁尚存。1983年,“牛尾塔”被列为南安县文物保护单位。“牛尾塔”至今屹立峰巅,成为英都一处古老的地标性建筑。

于是,我才明白,小时候听大人们说的“牛尾塔”故事,颇为虚诞。不过,却很有趣。毕竟,我的童年因之烙下美好的印记。

巍巍“牛尾塔”,我心灵中的“圣塔”。不管我身在何处,抹不去的是当年与你相依相伴的身影。我渴盼着邀请我当年的伙伴们再上“牛尾塔”,重温昔日温馨时光。

2018年11月2日