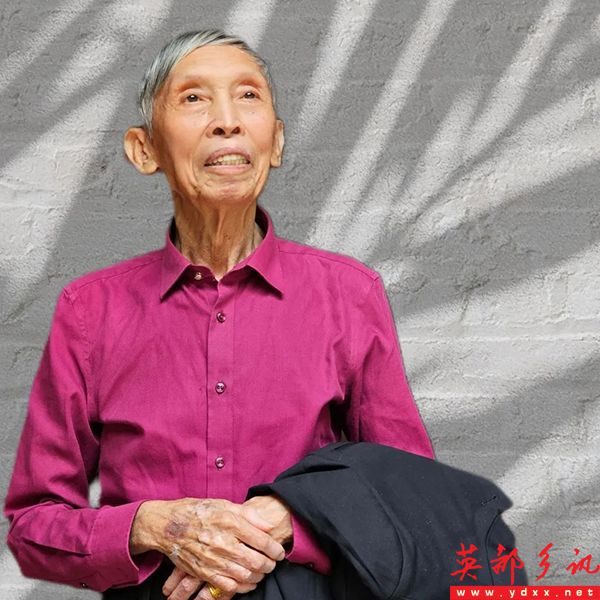

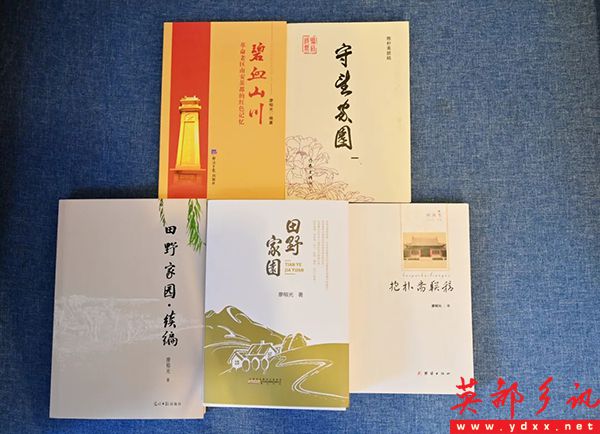

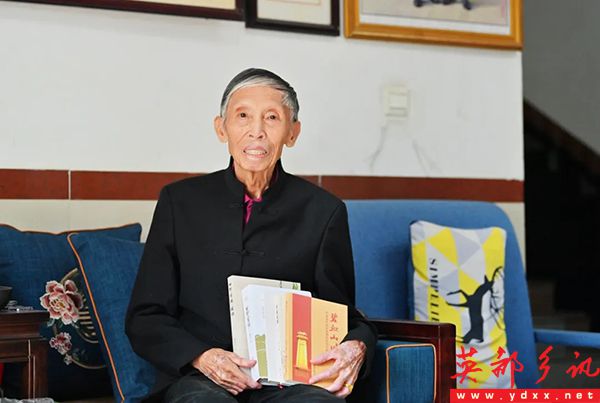

在南安市英都镇英东村,居住着一位令人敬重的耄耋老人——廖榕光先生。自步入桑榆之年,他厚积薄发,笔耕不辍,成就斐然。20多年来,他深耕民俗普及文学与民间文学作品的创作领域,5部力作荣获国家出版社正规书号,成功面世。这些作品内容丰富,横跨民俗文学、民间文学、地方史、革命斗争史及华侨史等多个领域,总字数高达120万字,彰显了他深厚的文化底蕴与卓越的文学造诣。

如今,廖榕光依旧精神矍铄,文思泉涌。他时而于电脑前轻敲键盘,时而挥毫泼墨,坚定不移地行走在自己热爱且无悔的文学道路上。时常,他也会骑着车穿梭于街巷之间,或出席南安市域内的文学、公益活动,与志同道合的文学爱好者们欢聚一堂,共话文学之美。

尽管年岁已高,心力有所不及往昔,但廖榕光从未停下创作的脚步。去年12月,他的第五部作品《田野家园·续编》成功出版。而在近期福建省作家协会发布的2024年度新会员审议通过名单中,泉州市共有27位作家上榜,廖榕光赫然在列。

今天,让我们一同走进廖榕光的文学世界,感受这位几十年如一日扎根乡土、致力于挖掘与传承地方文化的作家的独特魅力。

扎根乡土创办乡讯

推动英都拔拔灯申遗成功

1958年,廖榕光在当时的英都公社企业办上班,后回生产队务农,义务担任董山大队中心民校的校长及农业中学的语文教员,直至后来的乡镇企业办,在廖榕光看来,虽然物质较为匮乏,但那时候大家的精神是丰盈的。

“我与文学的结缘,并非一时兴起,可以追溯到参加工作之初。”廖榕光回忆,那时,他负责的是文化板块的工作,因此有机会近距离接触和了解乡土文化。他深刻意识到,这些宝贵的文化遗产,是连接过去与未来的桥梁,是维系民族情感的纽带。

怀揣着兴趣与热爱,廖榕光踏上了这条充满艰辛与挑战的文化探索之路,在田野调查中,逐渐成长为远近闻名的民俗专家。在他的家中,记者看到堆满了各种书籍和资料,那是他几十年如一日用心搜集和整理的成果。

廖榕光的爱人回忆说,在那个交通尚不便捷的年代,廖榕光总是骑着那辆老旧的自行车,穿梭在南安各个乡镇。车轮滚滚,扬起的是尘土,带回的是沉甸甸的文化瑰宝。廖榕光寻访民俗传说,搜集历史史料,他的身影成为南安大地上一道独特的风景线,人们亲切地称他为“土博士”。

廖榕光在仕林村田野调查失传的中稻品种

廖榕光拜访时年98岁的英溪老船夫

“拔拔灯”民俗游乐活动是南安市英都镇英溪流域一种特殊的民间灯会。历经发展,这项民俗活动定型于明万历年间,至今已有500多年历史。尤为值得一提的是,为了弘扬“拔拔灯”这一优秀传统文化所蕴含的独特价值,并确保其作为非物质文化遗产得以世代传承,经由廖榕光的不懈走访与积极推动,在2008年6月,英都“拔拔灯”被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

退休,对于大多数人来说,意味着放松和享受晚年生活。然而,对于廖榕光来说,却是一个新的开始。他加入了英都商会,担任秘书长一职,同时还在福建省水暖卫浴阀门行业协会担任副秘书长。这两个服务岗位,让他有机会见证并参与了行业的发展。他深知,文化是经济的灵魂,经济的发展离不开文化的支撑。于是,廖榕光的心中有了一个更宏大的计划——创办《英都乡讯》。2000年5月8日,《英都乡讯》正式创刊。从内容的策划、采编到排版、印刷,每一个环节都倾注了廖榕光的心血和汗水。

2000年,印刷技术尚未得到广泛普及,每期《英都乡讯》,都需要廖榕光亲自将手稿送往南安邮政印刷厂进行排版和印刷。廖榕光总是从英都坐车来到南安市区,一待就是一整天。从早上的排版监督,到下午的文字校对,他事必躬亲,一丝不苟。中午时分,他就在路边随便找一家小店,吃上一碗几块钱的酸菜面。为了省钱,他舍不得开钟点房休息,只能四处“蹭坐”,一坐就是一整个下午。

有一次,为了赶进度,廖榕光一直工作到晚上十点。邮政局副局长看着他,半开玩笑地说:“老廖,你也真行,说到做你的工作,大家都害怕,电脑一打开就一直做,做到加班。”语里话外,既有对廖榕光工作态度的认可,也有对他那份执着和热爱的感慨。

面对这份辛苦的工作,廖榕光从未抱怨过一句。他深知,这份刊物是他与乡土之间的纽带,是传播和弘扬乡土文化的阵地。每当看到读者们捧读《英都乡讯》时的专注和喜悦,他就觉得一切的付出都是值得的。

笔耕不辍传承记忆

要让文学成为生命的乐章

廖榕光并未止步于此。他敏锐地捕捉到,互联网快速发展的浪潮下,人们的生活方式与阅读习惯正经历着前所未有的变革。于是,他紧跟时代步伐,引领《英都乡讯》从纸质媒介华丽转身,入驻微信公众号平台,使其传播范围从英都本土逐渐扩展至整个南安,乃至更广阔的天地。

在《英都乡讯》的众多版面中,廖榕光对第四版——那个充满乡土情怀的文化专栏情有独钟。他不仅精心搜集整理了大量民俗传说与历史故事,还亲自撰写创作,引领读者深入领略英都深厚的文化底蕴。

每一期刊物发布,总能接到读者的热线,他们满怀敬意地表达对廖榕光笔下乡土文化的喜爱与求教之心。“您是廖老师吗?我非常喜欢您写的乡土文化,想和您请教一下……”这些来自四面八方的温暖话语,如同涓涓细流,滋润着廖榕光的心田,也激发了他将过往佳作整理出版的念头。于是,《守望家园》应运而生,这部著作不仅涵盖了丰富的乡土文化与民俗文化,还详细记录了英都、南安的地方史事。

2021年,适逢建党百年庆典,也是廖榕光入党63载的里程碑时刻,他再次发力,推出了英都老区地下革命斗争的红色记忆文集《碧血山川》,向党的华诞献上最诚挚的贺礼。“这部心血之作,凝聚了我20余年的辛勤耕耘,是对英都老区地下革命斗争历史的深度挖掘与生动再现。”书中,英都革命先烈的英勇形象跃然纸上,他们为新中国浴血奋战,在廖榕光的笔下获得了永恒的生命。

回想起1998年建设英都革命烈士纪念碑的往事,廖榕光仍记忆犹新。“当时,我负责起草碑文,被英都革命先烈的事迹深深触动。”廖榕光说,真正点燃他收集整理英都解放战争革命斗争史激情的,是一位老游击队员——洪宣溪的到访。在耄耋之年,洪宣溪抱病从安溪远道而来,将宣传英都老区光辉岁月的重任托付给了廖榕光。面对这份沉甸甸的信任,廖榕光毅然应允。

但收集革命斗争史并非易事,需要慎之又慎。廖榕光深入乡间田野,广泛调查访问,将这些珍贵的事迹一一记录下来。为确保史料的准确性,他遍访南安档案馆、图书馆、党史办等地,查阅了大量珍贵文献,力求做到有据可依。

为了让这本书以最完美的姿态呈现给读者,廖榕光在出版过程中付出了巨大的努力。他连夜加班赶工,与出版社编辑进行最后校对,确保每一个细节都尽善尽美。

如今,虽已步入耄耋之年,廖榕光依然笔耕不辍,新作频出。目前,他正在撰写《榕光民间传说作品选萃》,并发布了第10篇《窦大尹公断洪厝墓》。这个题材新颖独特,是他文学创作的新篇章。他计划撰写12篇,单独成册,预计字数将达到8万字左右。

“只要我还有能力,就会继续写下去,用我的笔触记录更多关于这片土地的故事。”展望未来,廖榕光表示,只要身体状况允许,他将一如既往地坚持写作,为后人留下更多宝贵的精神财富。

(来源:海丝商报)