【英都乡讯原创,作者:榕光】历史文献纪录片《传奇英都》有一个很精美的古式民居的镜头,虽说只有短短几秒钟的时长,却给人印象深刻。细心的人发现,这幢大厝比较陌生,以前好像没有在电视上见过。

这幢大厝就在霞溪村的大乾三高,厝名“育德居”。是新加坡华侨洪敦树为回报家乡亲人而建的,落成于1957年。

建设这座大厝,现年84岁的洪金土是身历者,他当年参与这幢厝的建筑事务,许多事情历历在目,说起来如数家珍。他介绍说,洪敦树的父亲洪维早,因家境贫穷,壮年辞妻别子去马来亚谋生,也不知什么原因,逝世于异国,不知所葬。维早的妻子黄满,强忍悲痛,又送子洪敦树出洋谋生,其时敦树只有13岁,去到马来亚的实叻以后,在乡亲的帮助下当一名商店的伙计(店员),年长以后又努力奋斗在新加坡自己开店。不久,日军南进,马来亚沦陷,音讯断绝七、八年之久。许多人认为敦树沓无音讯,都往坏处设想,但黄满是个坚强的女性,她的意识中一直认为儿子敦树一定还活着,一定会回来。可怜这位老大娘每天只要有时间就坐在家门口向远方瞭望,盼着儿子归来。就是这样守望了七、八年,终于盼来振奋人心的消息,日本投降了,儿子不但还活着,而且开了做粮食生意的店铺。洪敦树在信中告诉母亲,日本鬼子投降了,百废待兴,正是奋斗的时候,他一定要努力挣钱,事业成功后要回家起大厝,报答宗亲。

洪敦树经过10几年奋斗,从小小的米店发展到大型跨国公司,他的“和成私人有限公司”把进出口粮食的生意做到了泰国。至1957年,事业有成的洪敦树践诺要在家乡建厝,她的母亲黄满已逝世7年之久了。黄满未能亲眼看到儿子在家乡建大厝,是为憾事,也使洪敦树这一海外游子负疚终生。

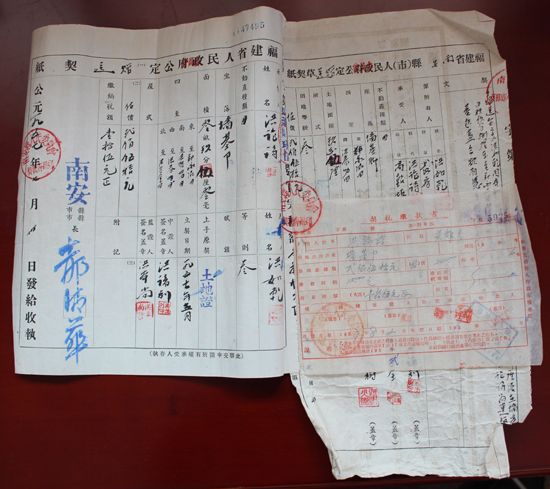

1957年4月,洪敦树与良山村华侨洪恭兰回乡省亲,听说眉山乡华侨石丕凤建成一栋古式大厝,十分壮观。有着浓烈民族观念的他放弃了“起洋楼”的念头,决定仿照石丕凤的样子盖一幢古式大厝。当时的人民政府对侨资建厝十分支持,一切手续非常快捷,很快就动工兴建。泥水匠是翔云乡的梁森,石雕匠是翔云乡的梁士同、梁士吉兄弟,他们都是当时在闽南一带非常闻名的古建筑师傅,代表着当时的最高技艺水平(听说后来梁士同、梁士吉于1958年参加了北京人民大会堂建设),木雕匠则来自木雕之乡的惠安县。

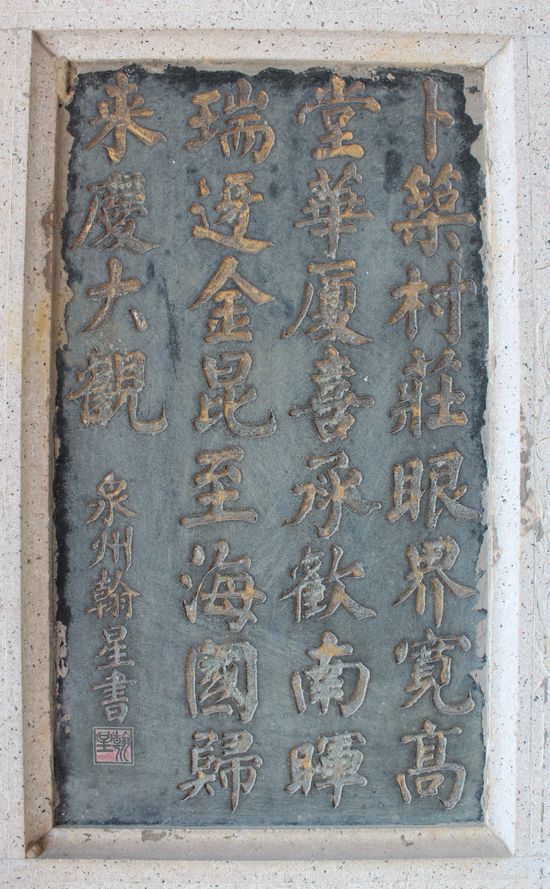

大厝是典型的闽南风格,砖木石结构,面阔五间二进,俗称“九架起,十间张,两落”。大门的垂柱、垂珠的木雕花瓣,还有飞禽走兽、历史人物等木雕挂件,堪称一流。门台堵墙的花岗岩“砻石”和辉绿岩石雕,有文字,有图画,浮雕、线雕各具特色,精美绝伦,表现历史故事的浮雕,人物栩栩如生。我们无法想象,这些精细到极致的石雕件,当年是怎样用手工雕刻出来的,令人叹为观止!由泉州书法家翰星和英都本土书法家洪光宾撰并书写的七言诗,颜柳兼备,代表着当时的水平,令我们从中窥见当时书法的风貌,也可算珍品。

诗和对联的内容,歌颂了美丽家乡的文化和胜景,概括了爱国华侨奋斗人生和业绩,对后人具有励志、鼓舞作用。如:

自昔游踪别梓桑,

近看居处映辉光,

不须远觅蓬莱地,

返掉遥瞻画锦堂。

又:

清高门第溯敦煌,

奕世承徽继致祥,

自是英都新栋宇,

名山胜地瑞无疆。

对联:

敦厚崇高昭曼谷,

树建徽业曜星洲。

大厝的厅堂神主龛、厝顶的燕尾式翘脊、前立面屋檐下的堵式泥灰雕(俗称水车堵),涵盖了木刻雕镂空浮雕、剪瓷雕、泥灰雕等闽南特色的建筑工艺,现在,其中有些可能已成绝响了。

育德居建成之后,成为当时英都的一道新风景,远近闻名,时有参观者莅临,人们不但赞叹工匠的精妙技艺,同时也称赞华侨的爱国爱乡精神。

好景不长,就在这幢大厝建成才十周年之际,中华大地爆发了史无前例的“文化大革命”,在学校“造反”的红卫兵队伍向工厂农村蔓延,当时的霞溪生产大队也成立了红卫兵组织,开始了对被认为是“封、资、修反动文化”的祠堂、宫庙大举破坏,连带有传统文化的古式建筑华侨大厝也不能幸免。居住在育德居内的华侨亲眷,被迫采取保护措施,用泥灰浆把石雕人物、文字涂装掩盖,仍然无法逃避被毁坏的厄运,“红卫兵”们用铁锤、铁钎敲开泥灰浆,把石雕捣毁,栩栩如生的人物无头了,甚至雕刻得那么深的对联字也模糊不清了,其状况用“惨不忍睹”一词来形容毫不过分,令人唏嘘。

文化大革命结束以后,拨乱反正,育德居才迎来重见天日的机会。然而,当年为防止红卫兵破坏而对建筑构件涂上的泥灰,已经无法彻底清洗干净,留下了令人嗟叹的痕迹,而被敲坏的精美石雕,却永远也无法恢复了。然而,侨厝被破坏的厄运并未结束,当年红卫兵肆意打砸之时,侨眷们将神主龛和大门垂花木雕构件,有涉嫌“封、资、修”的“敏感”部件(如古装人物)能拆下的都及时拆下收藏,当时虽然幸免一难,反而在文革结束后重新安装,被猖獗的文物盗贼偷窃,大门外重新装上的木雕件尽数被窃,令人发指。

这幢侨厝,从建成至今已有60年,经历了一个甲子轮回。它不但承载着海外华侨奋斗的辛酸历史,还见证了“文化大革命”破坏文化的那段特殊沧桑岁月。但愿从今以后它能够很好地被保护下去,为后人保留一份珍贵的历史记忆。